医師が解説|下肢静脈瘤のタイプ別症状と治療法〜放置リスクや予防法もわかりやすく紹介

「夕方になると足が重くなる」「ふくらはぎの血管が浮き出てきた」──そんな症状に心当たりはありませんか?

それはもしかすると、静脈の逆流によって起こる「下肢静脈瘤」かもしれません。

下肢静脈瘤にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴や症状、適した治療法が異なります。

本記事では、下肢静脈瘤の代表的な4タイプについて、原因・症状・治療の流れ・放置によるリスクまでを専門医の視点からわかりやすくご紹介します。

1. 伏在型静脈瘤(ふくざいがたじょうみゃくりゅう)

下肢静脈瘤のなかでも、最もよく見られるのがこの「伏在型静脈瘤」です。

患者さんから「血管がボコボコしている」「足がだるくて重たい」といった相談が寄せられるケースの多くが、このタイプに該当します。

伏在型は、静脈瘤の治療を考えるうえで、まず最初に押さえておきたい基本のタイプです。

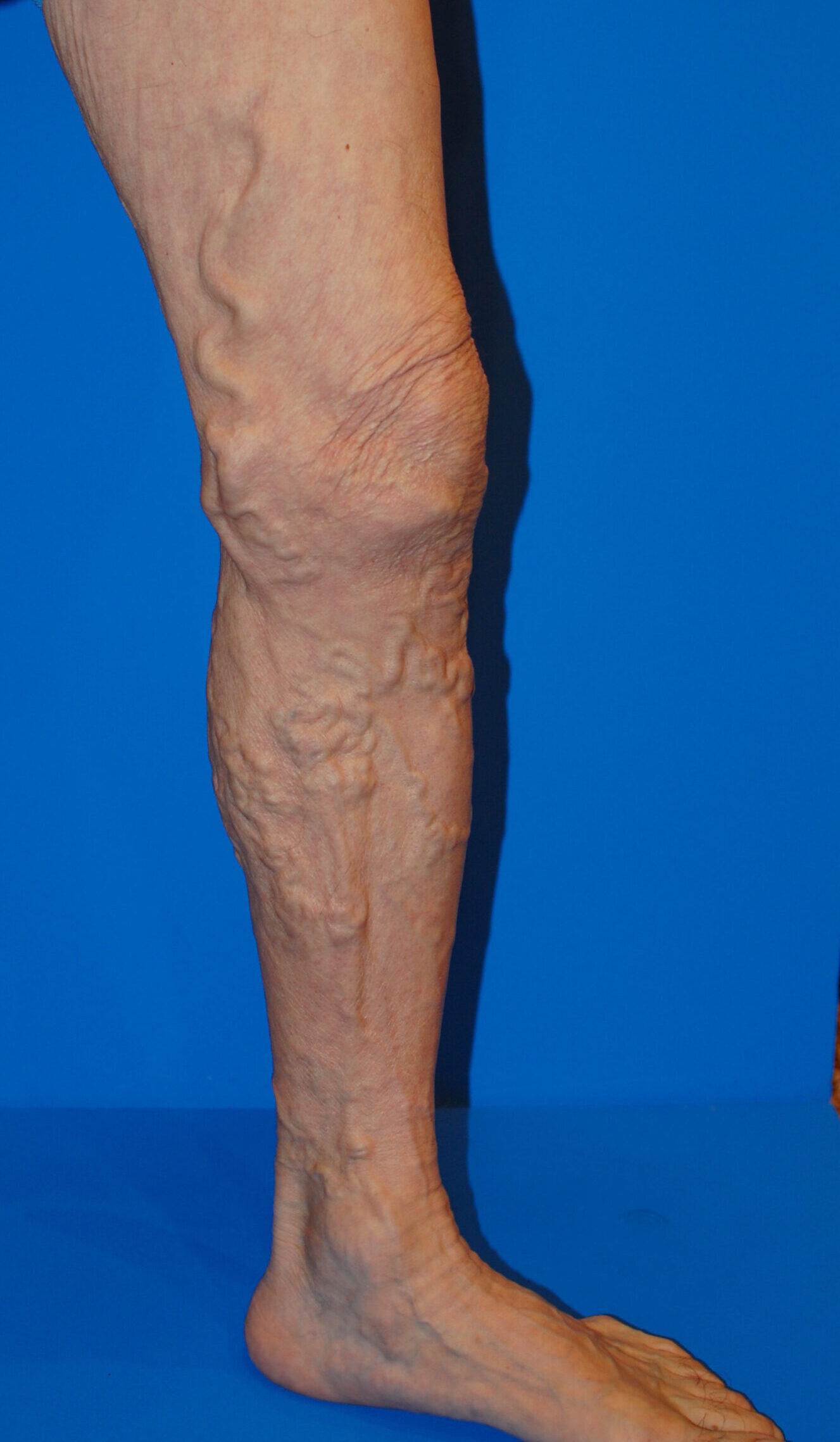

▲太く蛇行した大伏在静脈の静脈瘤

● なぜ起こる?──原因と仕組み

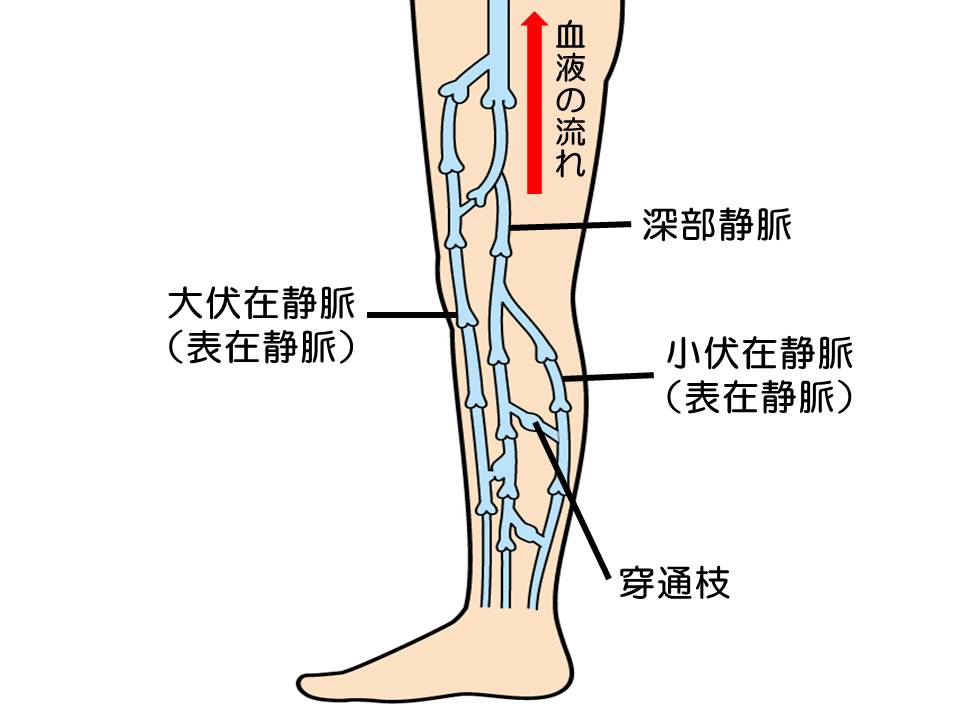

足の表面近くを走る「大伏在静脈」や「小伏在静脈」という太い静脈には、本来、血液が心臓に戻る方向にだけ流れるよう、逆流を防ぐ「弁」がついています。

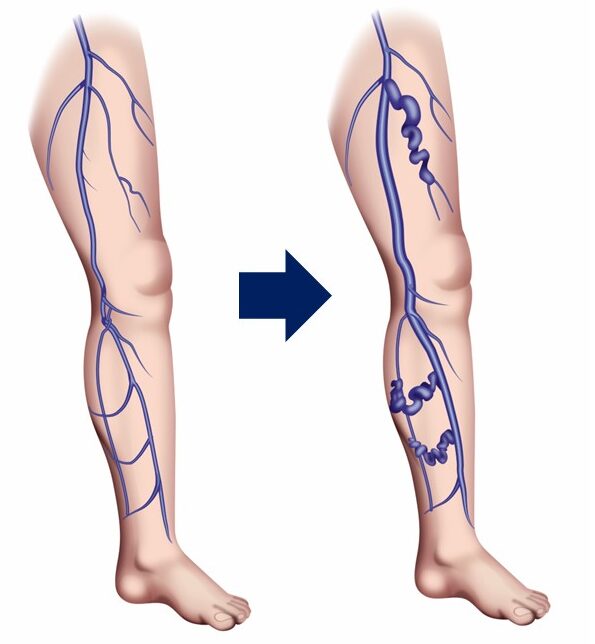

しかし、加齢や妊娠・出産、長時間の立ち仕事、あるいは遺伝的な体質などの影響で、この弁が壊れたり、きちんと閉じなくなると、血液が足の下の方に逆流してしまいます。

その結果、血液が静脈内にたまってしまい、血管が徐々に膨らんだり、クネクネと蛇行したりして、外からも血管の盛り上がりが目立つようになります。

初期の段階ではこむら返りやだるさなどの症状が見られますが、放置すると皮膚に湿疹が出たり、色素沈着が起きたり、ひどい場合は皮膚潰瘍(皮膚に穴が開いた状態)へ進行することもあります。

2. 側枝型静脈瘤(そくしがたじょうみゃくりゅう)

側枝型静脈瘤は、その名の通り「伏在静脈から枝分かれした静脈」に異常が生じるタイプの静脈瘤です。

伏在型と比べると、より皮膚に近い浅い層を走るため、血管の膨らみや蛇行が目立ちやすいという特徴があります。

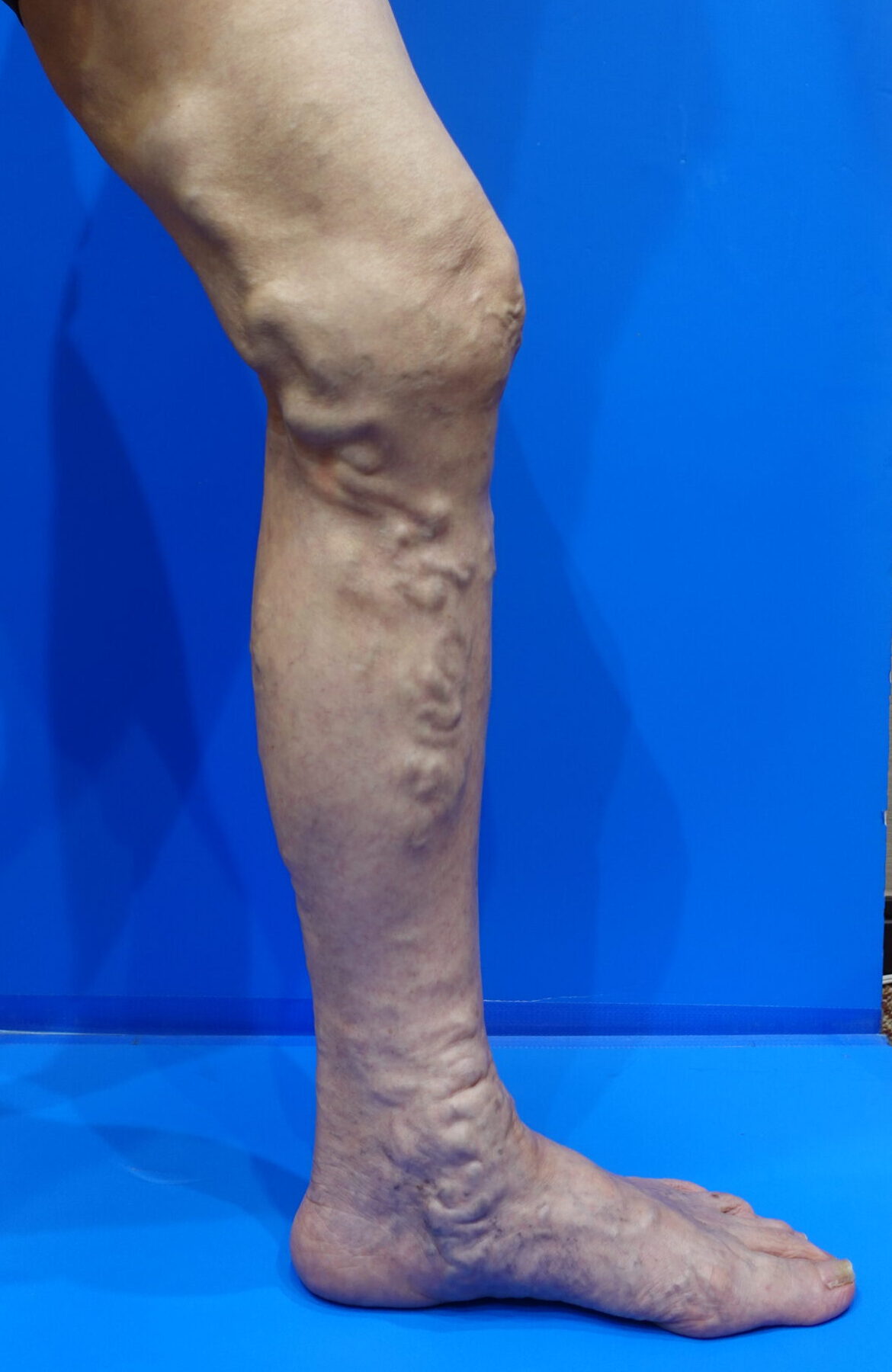

▲伏在静脈から分岐した枝状の血管が太く蛇行しています

● 原因と特徴

もともと、伏在静脈には逆流がないものの、そこから枝分かれした静脈に逆流が発生することで血液のうっ滞が起こり、徐々に血管が膨張・蛇行していきます。

このタイプの静脈は、皮膚に非常に近いため、見た目のインパクトが強く、「足の表面にボコボコした血管が浮いている」という印象を持たれることが多いです。

また、伏在型に比べて血管の曲がり(屈曲)が強く、治療の際にカテーテルが入りにくい場合もあります。

● 伏在型との違いは?

伏在型静脈瘤では、太い本幹の静脈(大伏在静脈または小伏在静脈)に明確な逆流がありますが、側枝型静脈瘤では伏在静脈本体に逆流は認められず、その枝にあたる静脈に限局して逆流と膨張が生じているという違いがあります。

一見すると伏在型と側枝型を見分けることは難しいです。超音波検査(エコー検査)によって伏在静脈に逆流の有無を調べることで診断することができます。

● 治療方法

治療は、「太さ」と「症状の有無」によって選択肢が変わってきます。

- 太さが3mm以上で曲がりくねっている場合: 数か所皮膚を小さく切開し、静脈を物理的に取り除く 静脈切除術(スタブアバルジョン) を行うことがあります。

- 比較的細い静脈瘤や曲がりが少ない場合: 注射で血管を閉塞させる 硬化療法 が適応されます。

治療の可否は、超音波検査による血流の逆流評価や血管の形状チェックによって判断されます。

なお、自覚症状がなく、見た目もあまり気にならない場合は、経過観察のみで特に問題ないケースもあります。

3. クモの巣状静脈瘤(spider vein)

クモの巣状静脈瘤は、皮膚のすぐ下を走る非常に細い毛細血管が、赤や紫に拡張して見えるタイプの静脈瘤です。

その見た目が「クモの巣」や「樹枝状の広がり」に似ていることから、この名前で呼ばれています。英語ではspider vein(スパイダーベイン)と呼ばれ、海外でも同じように扱われることが多いです。

▲赤〜紫の毛細血管がクモの巣状に広がるのが特徴

● 原因と特徴

伏在型や側枝型と違い、クモの巣状静脈瘤は逆流防止弁の不具合が原因ではありません。

以下のような要因が重なることで、皮膚表面の毛細血管が拡張・蛇行し、目に見えるようになると考えられています。

- 妊娠や更年期などによるホルモンバランスの変化

- 遺伝的な体質(家族に同様の症状がある場合)

- 皮膚が薄い方や肌が白い方に多く見られる傾向

- 局所的に静脈圧が高まる生活習慣や姿勢

また、下にある網目状静脈瘤(青い静脈)から枝分かれして発生するケースも多く見られます。

● 自覚症状はあるの?

クモの巣状静脈瘤は、基本的には見た目の問題であり、ほとんどの方は無症状です。

ただし、まれに「ピリピリするような痛み」や「軽いかゆみ」「熱感」を訴える方もいらっしゃいます。

● 治療が必要かどうか

症状がない場合や、見た目が気にならない方は治療せず様子を見るだけでも問題ありません。

一方、スカートや短パンを履きにくいなど、見た目が気になるという理由で治療を希望される方も少なくありません。

● 治療方法

- 硬化療法(保険適用)

細い針で血管内に硬化剤を注射し、炎症を起こして閉塞させる方法です。2〜3日ほど圧迫ストッキングを着用することで、瘤がしぼんで目立たなくなっていきます。 - 皮膚レーザー照射(自由診療)

赤い色素に反応するレーザーを使って、血管を内側から破壊します。傷跡が残らず、ダウンタイムが短いのが特長ですが、健康保険は適用されません。

どちらの治療が合うかは、血管の太さや色味、広がりの程度によって異なります。専門の医師と相談しながら、ご自身に合った方法を選びましょう。

4. 網目状静脈瘤(reticular vein)

網目状静脈瘤は、皮膚のすぐ下を走る青っぽい静脈が網の目のように広がって見えるタイプの静脈瘤です。

見た目としては、「青い糸のような細い血管が脚にうっすらと浮き出ている」というケースが多く、ふともも・ひざの裏・ふくらはぎなどによく現れます。

▲網目状に広がる青い静脈。クモの巣状とつながることも

● 特徴と位置づけ

網目状静脈瘤は、直径が1〜2mm程度の比較的細い静脈が皮膚表面から透けて見える状態です。

通常は痛みなどの自覚症状はほとんどなく、主に見た目の問題として気にされる方が多いタイプです。

この網目状の血管から枝分かれして、さらに細いクモの巣状静脈瘤が出てくることがよくあります。そのため、「栄養血管」と呼ばれることもあります。

● 症状と生活への影響

多くの場合、症状はありません。しかし、なかには「ちょっとしたかゆみ」「チクチク感」「肌の色ムラ」などを気にされる方もいます。

特に夏場など肌の露出が増える時期には、「脚を見られるのが恥ずかしい」と感じ、服装や行動に影響する方も少なくありません。

● 治療方法

基本的には、美容目的の治療が中心となります。症状がなければ経過観察でも問題ありません。

- 硬化療法(保険適用)

細い注射で血管に薬剤を注入し、内側から閉塞させる方法です。治療後は一時的に色素沈着が起こることがありますが、時間とともに消えていきます。 - 皮膚レーザー照射(自由診療)

赤いクモの巣状静脈瘤には効果的ですが、網目状のように青くて太めの血管はレーザーでは反応しにくく、硬化療法の方が適していることが多いです。

どちらの治療が適しているかは、血管の太さ・色・走行の深さなどによって変わります。医師による評価のうえで判断されるのが安心です。

目黒外科のご案内

目黒外科は、下肢静脈瘤レーザー手術件数日本最多(2020年から5年連続)の実績を持つ、下肢静脈瘤専門クリニックです。

28年以上にわたり下肢静脈瘤治療に専念してきた院長が、診察・検査・説明・手術・フォローアップまで一貫して担当。

完全予約制・日曜診療対応で、忙しい方でも安心してご来院いただけます。

足の症状や血管の浮きが気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

▶ 目黒外科の詳細はこちら

院長著書のご紹介

目黒外科 院長・齋藤 陽は、下肢静脈瘤に関する知識をまとめた書籍

『専門医が教える世界一わかりやすい“下肢静脈瘤”の治療と予防』(医学通信社)を執筆しています。

実際の治療例を交えながら、下肢静脈瘤の原因・症状・最新治療法・セルフケアについて、専門医がやさしく解説した一冊です。

下肢静脈瘤に悩む方、治療を考えている方にぜひ手に取っていただきたい内容となっています。

📚 下肢静脈瘤についてさらに深く知りたい方にぴったりの一冊です!