この記事を読んでわかること

- 下肢静脈瘤の症状や日常生活への影響、治療の重要性について

- 悪化を招く「やってはいけないこと」と避けるべき生活習慣

- 効果的な予防法や血流改善のための具体的な対策

- 手術後の注意点や安全で効果的なケア方法

- 正しいマッサージの使い方と注意点、セルフケアのポイント

- 患者さんや介護者が知っておくべき支え合いの重要性と早期受診のすすめ

下肢静脈瘤とは?日常生活への影響と治療の重要性

「なんだか最近、足が重いな」「夕方になるとむくみが気になる」――こんな症状に心当たりはありませんか?実はこれ、下肢静脈瘤という血管のトラブルが関係していることが多いんです。下肢静脈瘤とは、足の静脈が膨らんで蛇行し、血液の流れが滞ってしまう状態を指します。医学的には良性の血管疾患ですが、放っておくと日常生活に思わぬ支障をきたすことも少なくありません。

下肢静脈瘤の主な原因は、静脈内にある「逆流防止弁」の機能低下や、血管壁の弱まりです。長時間の立ち仕事、デスクワーク、加齢や遺伝、妊娠、肥満など、誰にでも起こりうる生活習慣や体質が密接に関わっています。足のだるさやむくみ、夜間のこむら返りといった症状が代表的ですが、進行すると皮膚潰瘍や血栓といった深刻な合併症を招くことも。美容目的で気にされる方も多いですが、実は見た目だけの問題ではなく、放置は健康リスクにつながります。

私自身、28年間下肢静脈瘤の治療と手術に携わってきましたが、患者さんの多くが「年齢のせい」「立ち仕事だから仕方ない」と思い込み、我慢して生活しているのが現状です。しかし、早期に適切な対策や治療を行えば、症状の進行を防ぎ、快適な日常を取り戻すことができます。逆に、油断して放置すると、皮膚が黒ずんだり、潰瘍ができてしまったり――最悪の場合には歩行困難になるケースも見てきました。

下肢静脈瘤は、患者さんご本人はもちろん、ご家族や介護者、美容目的の方、そしてまだ症状を自覚していない潜在的な患者さんにも知っていただきたい疾患です。やってはいけないことや予防、治療、手術後の注意点、そしてマッサージの正しい活用法など、日々の生活にすぐ取り入れられるポイントを、専門家の視点と現場のリアルな経験を交えてわかりやすくお伝えしていきます。

足の不快感やむくみでお悩みの方、症状が軽いうちから行動を起こせば、その先の生活の質(QOL)は大きく変わります。まずは「下肢静脈瘤って何?」という素朴な疑問から、日常生活との関わりや、なぜ早めのケアが大切なのか、一緒に理解を深めていきましょう。

やってはいけないこと:下肢静脈瘤を悪化させる日常習慣とは?

下肢静脈瘤でお悩みの方からよく質問を受けるのが、「日常で気をつけるべきことは何ですか?」という内容です。実は、普段のちょっとした習慣が症状の進行に大きく関わっていること、ご存じでしょうか。私自身、28年の診療経験のなかで「これだけはやめてほしい!」と強く思うポイントがいくつかあります。ここでは、下肢静脈瘤のやってはいけないことについて具体的にご紹介します。

1. 長時間の立ちっぱなし・座りっぱなしは厳禁

まず最も多いのが、「同じ姿勢を長時間続ける」ことです。例えば、立ち仕事の方が休憩も取らずに立ちっぱなしだったり、逆にデスクワークで何時間も座りっぱなしだったり――これらは静脈の血流を滞らせ、足のだるさやむくみ、夜間のこむら返りといった初期症状を悪化させる大きな要因です。静脈は筋肉のポンプ作用で血液を心臓に戻しているので、動かない時間が長いと“渋滞”が起きやすくなります。

2. 足を組む癖や締め付けの強い衣服・靴に注意

次に意外と見落とされがちなのが、「足を組む」「細身のジーンズやガードル」「きつめの靴下やブーツ」といった下半身の締め付けです。足を組むと一時的に静脈が圧迫されて血流が悪くなりますし、締め付けの強い衣服や靴も同様に血行不良の原因となります。これが長時間続くことで、皮膚潰瘍や色素沈着といった症状が現れることもあります。快適さよりも見た目を優先してしまいがちな方は、時々ゆるめたり、履き替えたりする工夫を取り入れてみてください。

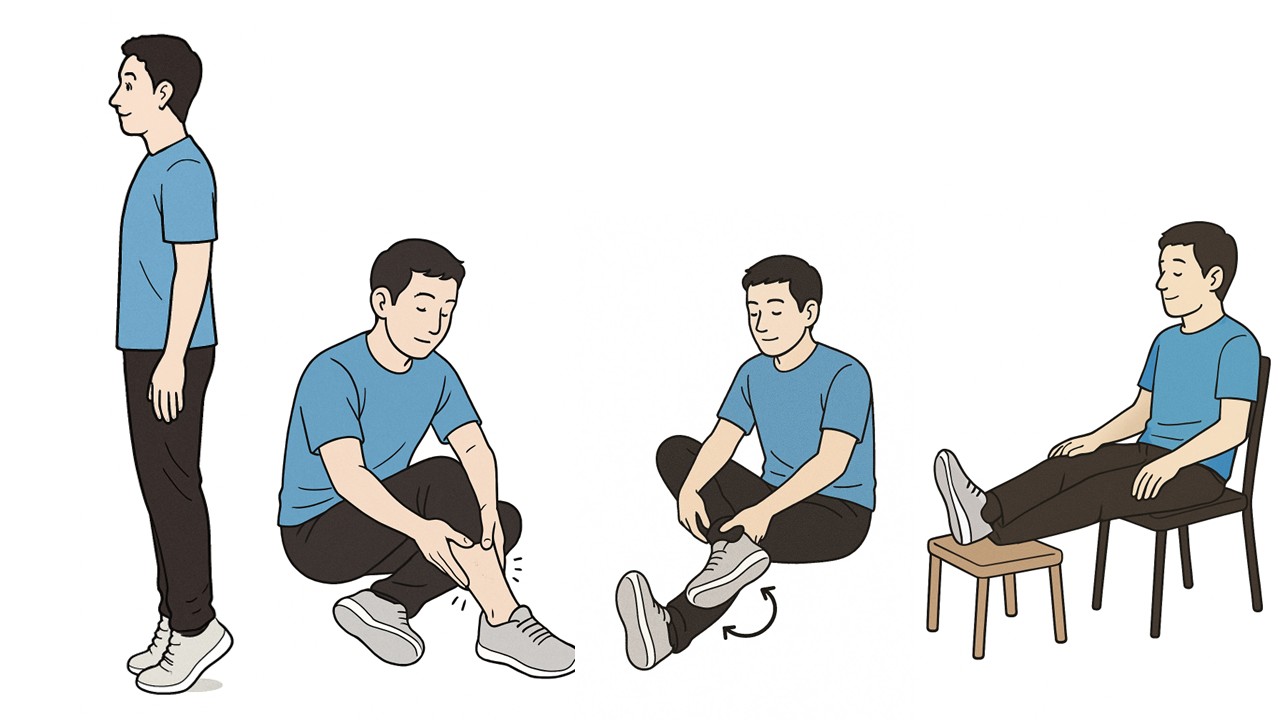

3. 運動不足もNG

運動不足も静脈のポンプ作用を弱めてしまうため要注意です。1日10分だけでも足首を回したり、軽いウォーキングを取り入れたり――こうした小さな努力が、症状の進行をグッと抑えてくれます。

4. まとめ:小さな習慣が未来を変える

下肢静脈瘤のやってはいけないことを避けるだけで、見た目や不快感だけでなく、将来的な重症化リスクも下げられます。私がこれまで診てきた患者さんの中でも、「たったこれだけの工夫でこんなに楽になるんですね」と驚かれる方が少なくありません。何気ない日常のクセが症状の分かれ道になる――そんな意識を持つことが、予防にも治療にもつながる第一歩だと感じています。

予防と対策:今日からできる下肢静脈瘤の悪化防止法

下肢静脈瘤は、一度できてしまうと自然に治ることはほとんどありません。しかし、日々の生活習慣を少し変えるだけで、症状の進行を大きく抑えたり、不快感を軽減したりすることは十分に可能です。実際、私がこれまで診療してきた患者さんのなかでも、シンプルな工夫で「足が楽になった」と実感される方は少なくありません。ここでは、下肢静脈瘤の予防や悪化防止に役立つ具体的な方法を、私の経験も交えてご紹介します。

1. こまめな姿勢変更と足の挙上で血流をサポート

まず最も大切なのは、同じ姿勢を長時間続けないことです。デスクワークや立ち仕事の合間には、意識して数分間でも歩いたり、足首を回したりしてみましょう。また、休憩時や就寝時に足を心臓より高く上げて休むこともおすすめです。クッションや座布団を使って足を高くすると、血液が重力で心臓へ戻りやすくなり、むくみやだるさの予防につながります。これだけで夜のこむら返りが軽くなった、という声もよく聞きます。

2. 適度なウォーキングとふくらはぎの筋力強化

静脈の血液循環を助けるのは、ふくらはぎの筋肉です。歩くことでこの筋肉が“ポンプ”の役割を果たし、血液を押し上げてくれます。「毎日30分歩かないと意味がないのでは?」と心配される方もいますが、実は数分の散歩でも効果はあります。通勤や買い物ついでに少し遠回りする、エレベーターより階段を使う――こうした小さな積み重ねが大きな違いを生みます。また、座ったままつま先を上下に動かす「足首運動」も、筋力維持にはうってつけです。

下肢静脈瘤対策

3. 弾性ストッキングの正しい着用で圧迫療法を実践

弾性ストッキングは、下肢静脈瘤治療の現場でもっともポピュラーな圧迫療法です。適度な圧力を足首からふくらはぎ、太ももへと段階的にかけることで、静脈の血流をスムーズにし、むくみや重だるさを和らげてくれます。ただし「靴下感覚で着けてみましたが効果がない…」という方も多いのが現実。実は、適したサイズ選びと正しい着用方法がポイントになります。自己判断せず、できれば専門家にフィッティングしてもらうと安心です。朝起きてすぐ、むくみが出る前に履くのがコツですよ。

ハイソックスタイプの弾性ストッキング

4. バランスの良い食事と体重管理も忘れずに

食生活の乱れや体重増加も、下肢静脈瘤の悪化要因のひとつです。特に塩分の多い食事はむくみを招きやすく、血管への負担が増します。野菜や果物、魚、大豆などをバランスよく摂取し、適度な水分補給も心がけましょう。BMIの高い方は、無理のない範囲で体重コントロールを目指してみてください。「ちょっとした減量で症状が軽くなった」という実例もあります。

5. 血行促進のための正しいマッサージ方法

足のだるさやむくみには、血行促進のためのやさしいマッサージも有効です。足首から膝に向かって、優しくなでるようにマッサージすると静脈の流れがサポートされます。ただし、強く押しすぎたり、痛みや違和感がある場合はすぐに中止し、無理せず専門医に相談してください。皮膚トラブルや潰瘍、強いむくみがある場合は自己流のマッサージは避けましょう。

血行促進に効果的なマッサージ

6. 継続が未来を変える

どれも特別な道具や大きな時間は必要ありません。大切なのは、日々続けることです。私自身、患者さんに「できることから一つずつでOKですよ」とお伝えしています。今日からできる小さな工夫が、将来の足の健康と快適な生活につながっていきます。下肢静脈瘤の予防・症状悪化防止は、まさに“続けた者勝ち”です。

治療と手術後の注意点:専門家が教える安全で効果的なケア

下肢静脈瘤の治療は、保存的な方法から医療的なアプローチまで幅広く選択肢があります。まず、弾性ストッキングの着用や生活習慣の改善といった保存的治療は、症状の進行を抑え、日常生活の質を保つ上で非常に大切です。特に「足のだるさ」や「むくみ」、「こむら返り」などの症状が気になる方には、圧迫療法が有効な場合が多いですね。私自身、28年の臨床経験で「ストッキングを履くだけで本当に楽になった」と話される患者さんを何人も見てきました。

治療の選択肢と適応

保存的治療で症状が和らがない、あるいは皮膚潰瘍など重症化している場合は、医療的治療へとステップアップします。具体的には、硬化療法(薬剤注射)、レーザー・高周波治療、そしてグルー治療(医療用接着剤)があります。どんな治療が最適かは、静脈の状態や患者さんご自身のご希望、生活スタイルによって異なりますので、必ず専門医とじっくり相談することが大切です。

【関連記事】下肢静脈瘤の手術方法|レーザー治療・グルー治療・硬化療法の違いとは?

手術後の回復のコツ

弾性ストッキングの着用は、術後の回復と再発防止の要です。医師から指示されたタイミングや期間をしっかり守ってください。自己判断で装着をやめたり、正しい方法で着用しなかったりすると、せっかくの治療の効果が薄れてしまうこともあります。

日常生活では、適度な歩行やストレッチを取り入れると血流が促進され、回復をサポートします。そして、体重管理やバランスの良い食事といった生活習慣の見直しも、再発予防には欠かせません。

手術後のマッサージについて

術後すぐのマッサージは構いませんが、痛む場所は避けるようにしてください。

定期検診とセルフチェックのすすめ

最後に、定期的な診察とセルフチェックの習慣もとても大切です。傷の治り具合や再発の有無、足の皮膚や静脈の状態をチェックすることで、万が一の異常も早期発見につながります。私たち専門医も「小さな変化」から大きなトラブルを防ぐことを重視しています。何か不安な症状があれば、遠慮せず受診してください。

まとめ:下肢静脈瘤と上手に付き合うためのポイント

下肢静脈瘤は、決して珍しい病気ではありません。足のだるさやむくみ、夜間のこむら返りといった症状から、日常生活の質(QOL)を下げてしまうことも多いものです。しかし、これは「年齢や体質だから仕方ない」とあきらめる必要はありません。28年にわたり多くの患者さんと向き合ってきた私の経験からも、やってはいけないことをしっかり把握し、正しい予防と治療を続けることで、症状の改善や再発防止は十分に可能です。

生活習慣の見直しと予防の積み重ねが何より大切

まず意識したいのは、長時間の同じ姿勢を避けることや、弾性ストッキングを正しく使うといった、日々の小さな積み重ねです。たとえば、立ち仕事やデスクワークが続く方は、1時間に一度は立ち上がったり、足首を回す習慣をつけてみましょう。足を心臓より高く上げて休む、軽いウォーキングやストレッチを取り入れるだけでも、静脈の血流がずいぶん改善します。こうした予防策を続けることで、将来の皮膚潰瘍や重い症状を未然に防ぐことができます。

「やってはいけないこと」を知ることが回復への近道

下肢静脈瘤を悪化させる要因は、意外と身近な生活習慣の中に隠れています。足を組むクセや、締め付けの強い衣服、過度な塩分摂取や運動不足――これらはすべて静脈に余計な負担をかける原因です。「ちょっとしたこと」と思いがちですが、悪化を防ぐにはまずやってはいけないことを知り、避けることが大切です。ご家族や介護者の方も一緒に理解し、支え合うことで、より良い結果につながるはずです。

治療や手術後も「適切なケア」と「継続」がカギ

近年は治療の選択肢も増え、レーザー治療や硬化療法、手術など、患者さんの症状やライフスタイルに合わせた対応が可能です。治療を受けた後も、医師の指示に従って弾性ストッキングの着用や適度な運動を継続することが、再発予防や回復の近道になります。傷口のケアや日々の体調管理もおろそかにしないよう心がけてください。もし痛みや腫れ、違和感を感じたら、すぐに医療機関へ相談しましょう。

正しいマッサージやセルフケアで日々の症状にアプローチ

足のだるさやむくみなどの症状には、静脈の流れに沿った優しいマッサージや、ふくらはぎの筋肉を意識したストレッチも効果的です。ただし、強い力をかけたり、炎症や傷がある部分には絶対に行わないこと。症状が強い場合は、自己判断せず専門医に相談してください。正確な知識とちょっとした工夫で、ご自身の足と上手に付き合っていきましょう。

気になる症状は迷わず「専門医」へ

下肢静脈瘤は命に関わる病気ではありませんが、放置すると皮膚潰瘍や血栓といった深刻な合併症につながることもあります。「いつもと違う」「最近むくみがひどい」「足にコブができた」といった変化を感じたら、早めに専門医を受診することを強くおすすめします。早期発見・早期治療が、健康な足を長く保つ最大の秘訣です。

おわりに

下肢静脈瘤と向き合う上で大切なのは、「正しい知識」と「日々のケア」、そして「早めの対応」です。一人で悩まず、専門家や身近な人の力も借りながら、ご自身に合った方法で無理なく対策を続けてください。私自身、患者さんと一緒に症状改善に取り組み、「足が軽くなった」「生活が楽になった」と笑顔で話される瞬間が何よりのやりがいです。あなたの足元から、より快適な毎日が始まることを心から願っています。

目黒外科®は、品川区・目黒駅徒歩1分にある下肢静脈瘤専門クリニックです。立ち仕事やむくみによる足の不快感でお悩みの方に、症状悪化を防ぐ「やってはいけないこと」や、正しいセルフケア、圧迫療法、手術後の注意点まで丁寧に指導。切らない治療(レーザー・接着剤)にも対応し、全国から多くの患者様が来院しています。完全予約制で日曜診療あり。足のだるさや静脈のふくらみが気になる方は、専門医による診察をぜひご利用ください。