この記事を読んでわかること

- 下肢静脈瘤の基本的な症状や原因について理解できる

- どの診療科を受診すればよいか専門医の選び方がわかる

- 正確な診断に必要な検査方法を知ることができる

- 保存療法から最新のレーザー治療まで多様な治療法の特徴がわかる

- 日常生活でできる予防やケアのポイントがわかる

- 症状が悪化した際の受診のタイミングと注意点が理解できる

下肢静脈瘤とは?まずは知っておきたい基本のキホン

下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は、脚の血管がボコボコと浮き出たり、青紫色に膨らんだりする病気です。静脈とは、心臓へ血液を戻すための血管ですが、その中にある「弁」がうまく閉じなくなることで、血液が下に逆流しやすくなります。すると、血液が脚にたまりやすくなり、血管が拡張したり蛇行したりして、いわゆる“静脈瘤”が目立つようになるのです。

下肢静脈瘤 画像

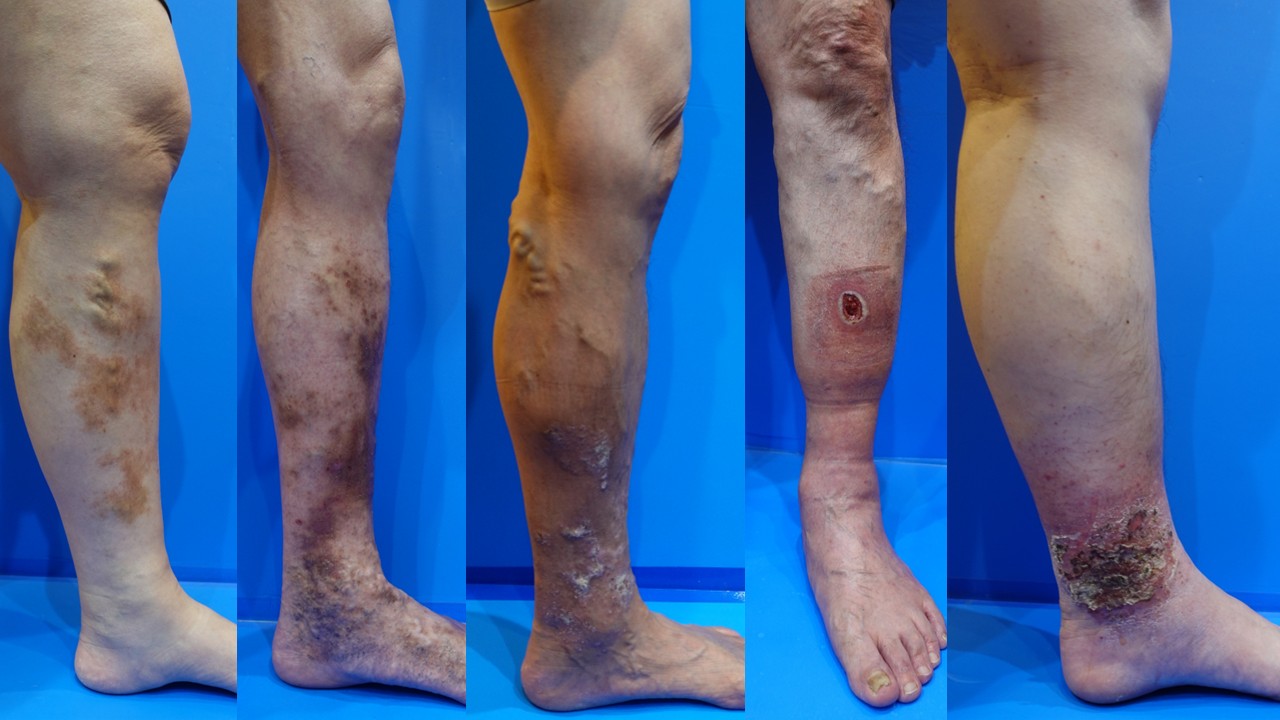

実際、診察でよく「青い血管が浮き出てきて気になる」「夕方になると脚が重だるい」「むくみやすい」といった声を聞きます。初期は見た目の変化や軽いだるさ程度でも、進行すると足の痛み・かゆみ・むくみが強まったり、最悪の場合は皮膚が黒ずんできたり、傷(潰瘍)ができることもあるので注意が必要です。

下肢静脈瘤ができる主な原因は、静脈弁の機能不全です。年齢を重ねるごとに弁が弱くなったり、遺伝的な体質でなりやすい方もいます。また、長時間の立ち仕事やデスクワーク、看護や美容師などの職業もリスクを高めます。女性の場合は妊娠・出産の影響で発症することも多く、体重の増加やホルモンの変化が関係していると考えられています。

下肢静脈瘤は「命に関わる」病気ではありませんが、見た目の悩みだけでなく、生活の質を下げてしまう厄介な存在です。私自身28年の臨床経験の中で、「もっと早く相談してくれたら…」と感じるケースも少なくありません。自分の脚に気になる血管や症状が現れたら、まずは下肢静脈瘤の基本的な特徴やリスクを把握し、ご自身の体調と照らし合わせてみてください。早めに知ることが、予防や適切な治療の第一歩になりますよ。

- 脚に青紫色のコブや血管が目立つ

- 足が重だるい・むくむ・疲れやすい

- 皮膚の変色や湿疹・かゆみが気になる

- 家族や親戚に同じ症状の人がいる

- 立ち仕事や座り仕事が多い

- 妊娠・出産の経験がある

上記に心当たりがある方は、下肢静脈瘤のリスクが高いかもしれません。気になる点があれば、次のセクションで「下肢静脈瘤は何科を受診すればよいのか」についても詳しくご紹介します。

下肢静脈瘤は何科に受診すればいい?専門医の選び方ガイド

「下肢静脈瘤って、どこの病院を受診すればいいの?」と悩む方は非常に多いです。実はこの病気、診断や治療を専門的に行う診療科がしっかりと決まっています。基本的には血管外科が最も専門性の高い科目で、下肢静脈瘤の治療全般を幅広くカバーしています。

ただし、血管外科医は全国的にまだまだ数が少ないのが現状です。地域によっては「血管外科」がない病院も少なくありません。その場合は心臓血管外科でも下肢静脈瘤の診察や治療を受けられる場合があります。心臓血管外科は心臓だけでなく、全身の血管疾患も診るため、下肢静脈瘤の手術や日帰りのカテーテル治療にも対応していることが多いです。

まずどこを受診したらいいか分からない場合は、かかりつけ医に相談するのも一つの方法です。ただし、かかりつけの先生が下肢静脈瘤についてよくご存じない場合、「自分は詳しくないから専門医を受診してみたら」と言ってくださる良心的な先生もいれば、下肢静脈瘤についてよくご存じないのに独断で「そんなの病気のうちに入らない」とか「命にかかわらないから放っておいても大丈夫」と独断で患者さんをミスリードしてしまう先生も少なくありません。その点はご注意ください。

診療科選びのポイント

- 血管外科:下肢静脈瘤の診断・手術・最新のレーザー治療まで対応。専門クリニックや一部の大学病院に多い。

- 心臓血管外科:血管外科がない場合や、より高度な血管治療が必要なときに頼れる存在。

どの科を選ぶにしても、治療内容・方針や、医師の経験・実績は事前に確認しておくのが安心です。特に、硬化療法や血管内焼灼術(レーザー治療)など、日帰り治療の実績が豊富なクリニックや病院は、忙しい方や早い社会復帰を望む方にも人気です。

ちなみに、私自身もこれまで28年、さまざまなケースを診てきましたが、患者さんの症状やライフスタイルによって、最適な診療科や専門医は微妙に変わります。迷ったときは、まず自分の症状や不安、希望する治療スタイルを整理し、それをしっかり伝えられる医療機関を選ぶことが大切だと実感しています。

もし近くに血管外科や下肢静脈瘤専門クリニックがない場合は、大きな総合病院や大学病院で「下肢静脈瘤の専門医に診てもらいたい」と伝えてみてください。最近はインターネットでも医療機関検索がしやすくなっていますし、「血管外科」「下肢静脈瘤 何科」などのキーワードで調べると、専門クリニックや実績のある医師が見つけやすくなっています。

専門医選びでチェックしたいポイント

- 下肢静脈瘤治療の専門資格や実績があるか

- 硬化療法や血管内焼灼術(日帰りレーザー治療)などの治療法に対応しているか

- 弾性ストッキングや生活指導など、保存療法もきちんと説明してもらえるか

- 自分の希望や不安に丁寧に耳を傾けてくれる医師かどうか

- 実際に受診した患者さんの口コミや評価も参考になる

下肢静脈瘤の治療は、単に「何科に受診するか」だけでなく、自分の症状や希望に合った専門医を選ぶことがとても大切です。的確な診断と治療方針を提案してくれる医師やクリニックと出会うことで、治療への不安もぐっと軽くなりますよ。

下肢静脈瘤の診断方法:どんな検査で確定するの?

「下肢静脈瘤かな?」と感じていざ受診を決めたら、気になるのはどんな検査が行われるのかですよね。実は、下肢静脈瘤は見た目だけで判断できる時もありますが、しっかりとした診断にはいくつかのステップが必要です。的確な診断が、その後の治療方針を大きく左右しますので、ここで主要な検査方法を詳しくご紹介します。

問診:症状や生活習慣のヒアリング

まずは問診からスタートです。足のだるさやむくみ、血管の膨らみがいつから気になっているか、どんなときに症状が強くなるか、日常生活やお仕事の内容まで細かくお聞きします。立ち仕事が多い方や、ご家族に同じ症状を持つ方がいる場合など、発症リスクの背景もチェックポイントです。患者さん一人ひとりのお話をじっくり聞くことが、下肢静脈瘤治療の第一歩だと私は思っています。

視診・触診:静脈の膨らみや皮膚の変化を観察

続いて、視診・触診を行います。これは、実際に足を見たり触ったりして、静脈の膨らみや色の変化、皮膚の状態などを細かく観察するプロセスです。青紫色の血管が浮き出ていたり、コブ状に膨らんでいる部分、皮膚の色素沈着や湿疹、重症の場合は潰瘍の有無も確認します。触診で血管の硬さや痛み、むくみの程度も評価します。

超音波検査(エコー検査):血流や逆流の精密チェック

下肢静脈瘤の診断で最も重要なのが超音波検査(エコー検査)です。この検査は皮膚の上からゼリーを塗ってプローブという器具を当てるだけで、血管の中の血流や逆流の有無を画像でしっかり確認できます。痛みもなく、放射線被ばくの心配もありませんので、ご高齢の方や妊婦さんでも安心して受けていただけます。

超音波検査では、どの静脈に逆流(血液の逆流現象)が起こっているか、また血管がどれくらい拡張しているかをミリ単位で測定します。これによって「治療が本当に必要か」「どの治療法がベストか」を判断する材料が揃います。下肢静脈瘤の診断には必須の検査です。

正確な診断が治療の第一歩

下肢静脈瘤の治療は、まず正確な診断が欠かせません。主な検査は「問診」「視診・触診」「超音波検査」の3本柱です。これらを組み合わせることで、血管外科や心臓血管外科などの専門医が下肢静脈瘤かどうかをしっかり見極め、あなたに合った治療法を提案してくれます。

もちろん、診断の際は、「どんな検査をするの?」「痛みはあるの?」など不安に思うことがあれば、遠慮なく医師に質問してください。私自身も患者さんの疑問や心配を一つずつ解消できるよう、丁寧な説明を心がけています。安心して受診していただければと思います。

下肢静脈瘤の治療法まとめ:保存療法から最新の日帰りレーザー治療まで

下肢静脈瘤の治療には、症状や進行度、そして患者さんのライフスタイルやご希望に合わせてさまざまな選択肢があります。ここでは「どんな治療があるの?」「実際にどの治療が自分に合うの?」という疑問にお答えすべく、代表的な治療法について現場目線でわかりやすくまとめました。受診する際の参考にしていただければ嬉しいです。

まずは保存的治療が基本

すべての下肢静脈瘤がすぐに手術や注射の対象になるわけではありません。弾性ストッキングの着用は、下肢静脈瘤治療の世界では「第一歩」ともいえる基本の保存療法です。足に適度な圧力をかけて血液の逆流を抑え、むくみやだるさを和らげる効果があります。

さらに、ウォーキングやストレッチなどの運動、足を高くして休むといった生活習慣の改善も非常に大切です。これらは、症状の進行を防ぐだけでなく、日常の不快感を軽減する意味でも取り入れる価値があります。保存的治療で十分にコントロールできている方も少なくありません。

外来でできる硬化療法(注射治療)

「見た目が気になる」など美容的な悩みや、軽度の静脈瘤におすすめなのが硬化療法です。これは、血管内に硬化剤という特殊な薬剤を注射し、不要な血管を閉塞させて自然に体内へ吸収させる治療法です。外来で短時間にでき、傷跡も残りにくいのが特徴です。

細かい静脈瘤や網目状・クモの巣状の静脈瘤で効果を発揮します。治療後は弾性ストッキングの併用でさらに仕上がりがよくなりますよ。

低侵襲の血管内焼灼術(レーザー治療・高周波治療)

ここ10年ほどで急速に普及したのが、血管内焼灼術(けっかんないしょうしゃくじゅつ)です。これはレーザー治療や高周波治療とも呼ばれ、カテーテルという細い管を静脈の中に通し、内側から熱を加えて不要な血管を閉塞する方法。

最大のメリットは日帰りで治療できる点。足に小さな針穴だけで済むので、傷跡がほとんど残りません。治療当日から歩いて帰宅できるほど負担が少なく、翌日から仕事や家事に復帰する方が大半です。

【関連記事】下肢静脈瘤の手術方法|レーザー治療・グルー治療・硬化療法の違いとは?

治療法の選び方と専門医との相談の重要性

「自分にはどの治療が合っているのか?」と悩まれる方はとても多いです。私自身も28年間、さまざまな症例を診てきましたが、下肢静脈瘤の治療は「オーダーメイド」だと考えています。症状の程度、生活スタイル、ご本人の希望、そして将来のリスクまで含めて、最適な治療法を一緒に探すことが何より大切です。

受診する「何科」か迷ったら、血管外科や心臓血管外科といった専門医のいるクリニックや病院を選びましょう。最近では「日帰り治療」や「美容的な悩み」にも対応できる施設が増えていますので、気になることは遠慮なく相談してみてください。

まとめ:受診と治療のポイント

- 保存的治療(弾性ストッキング・運動)はすべての患者さんの基本

- 硬化療法は外来でできて美容面も対応可

- レーザー治療(血管内焼灼術)は傷跡が小さく日帰り可能、最新の主流治療

- 「何科に受診すればいい?」と迷ったら血管外科・心臓血管外科が対応

- 治療法の選択は必ず専門医とよく相談し、ご自身に合ったベストな方法を選びましょう

下肢静脈瘤は、見た目の悩みから日常生活の不快感、時には健康リスクまで幅広い影響があります。決して一人で悩まず、専門医に受診して「自分の足に合う治療法」を一緒に見つけていきましょう。経験豊富な医師と二人三脚で歩むことで、きっと納得できる結果が得られるはずです。

下肢静脈瘤の予防と日常ケア:悪化させないためにできること

下肢静脈瘤は、治療だけでなく日々のセルフケアや予防がとても大切です。僕が長年診療してきて実感するのは、「ちょっとした心がけ」が後々の足の健康を大きく左右するということ。ここでは、下肢静脈瘤の進行を穏やかにしたり、再発を防ぐために、今日からできる具体的なポイントをお伝えします。

長時間の立ちっぱなし・座りっぱなしを避ける

血液は重力の影響でどうしても足にたまりやすいもの。長時間立ち仕事をしたり、デスクワークで座りっぱなしになると、下肢静脈瘤のリスクがぐっと高まります。可能なら1時間に1回は立ち上がり、足首をぐるぐる回したり、軽くその場で足踏みをするだけでも違います。

たとえば、通勤電車で座っている時や、家でテレビを見ている時も、意識的に足を動かす習慣をつけるのがおすすめです。毎日の「ちょっとした動き」が、血流を良くし、症状の悪化を防ぐ力になるんですよ。

足を高くして休む習慣を

一日の終わりや、足がだるい・むくむと感じたときは、足を心臓より高くして休むのが効果的です。横になり、クッションや座布団でふくらはぎを少し高くすると、溜まった血液がスムーズに心臓へ戻りやすくなります。

実際、僕のクリニックでも「毎晩5分だけ足を高くする」だけで、翌朝の足の軽さがずいぶん違うとおっしゃる患者さんが多いです。忙しい方も、寝る前やお風呂上がりにぜひ取り入れてみてください。

弾性ストッキングの継続的な活用

弾性ストッキングは、下肢静脈瘤の保存療法でもご紹介した通り、血管をやさしく圧迫して血液の逆流やうっ滞を防ぐ頼もしい味方です。特に立ち仕事や出張、旅行など、長時間同じ姿勢が続く場面では積極的に使いましょう。

毎日続けることで、足のだるさやむくみを和らげ、進行を抑える効果が期待できます。最初は少し履きにくさを感じる方もいますが、「慣れると手放せなくなった」という声が本当に多いですよ。サイズ選びや装着方法は専門医や看護師にアドバイスをもらうのが安心です。

日常的なマッサージとストレッチで血行促進

お家でできるセルフケアとしては、ふくらはぎや足首のやさしいマッサージや、ストレッチもおすすめです。たとえば、足首を上下に動かす、ふくらはぎを軽くなで上げるだけでも血流アップに貢献します。

ただし、痛みが強い・熱感や腫れがある場合は無理をしないでくださいね。ご自身の足の状態に合わせて、無理のない範囲で続けることが大切です。

遺伝的リスクがある方は特に早めのケアを

下肢静脈瘤には遺伝的な体質も関わります。ご家族に同じような症状がある方は、早めに専門医を受診し、必要なケアをスタートするのがおすすめです。

「まだ目立った症状がないから大丈夫」と思わず、血管外科や心臓血管外科などの専門クリニックで相談してみてください。早期発見・早期対策が、将来の足の健康を守る一番の近道です。

【関連記事】下肢静脈瘤は遺伝する?家族歴がある方必見の医学的データと対策

日々の小さな積み重ねが大切

下肢静脈瘤の予防や進行抑制は、特別なことではなく、日常のちょっとした工夫と継続がカギになります。私自身、患者さんと一緒に「できることから少しずつ」取り入れていくスタイルを大切にしています。足のことで気になることがあれば、遠慮せず気軽に受診・相談してください。

こんな時は早めの受診を!下肢静脈瘤の注意すべき症状とタイミング

下肢静脈瘤は、見た目の変化だけでなく、進行すると日常生活に大きな支障をきたすことがあります。僕が外来でよく感じるのは、「もう少し早く相談してもらえたら、もっと楽に改善できたのに…」というケースが意外に多いということ。「これくらい大丈夫」と自己判断せず、気になる症状がある時点で血管外科などの専門医に受診していただくのが何より大切です。

受診を急いでほしい主なサイン

- 足の静脈がボコボコと浮き出てきた、またはコブのようなふくらみが目立つ

- 足のだるさ・重さ・むくみが慢性的に続く、あるいは日々悪化している

- 痛みやかゆみ、違和感が現れやすい

- 皮膚の色が黒ずんできた、茶色っぽくなった、湿疹ができてきた

- 皮膚が固くなったり、潰瘍(傷やただれ)ができ始めた

特に、皮膚の色調変化や潰瘍は、下肢静脈瘤がかなり進行しているサイン。こうなると保存療法だけでは改善が難しく、放置すると皮膚炎や感染、さらには深部静脈血栓症といった合併症のリスクも高くなります。実際、私のクリニックでも「もう少し早く来てくれていれば…」と思うシーンは少なくありません。

下肢静脈瘤による皮膚トラブル

「ちょっとおかしいな」と思ったら、どの診療科を受診すればいい?

こうした症状が出たら、迷わず「血管外科」や「心臓血管外科」など下肢静脈瘤の専門医を受診してください。

いずれの場合も、専門的な診断と治療方針の提案を受けられるのが大きなメリットです。「弾性ストッキングだけで本当に大丈夫?」「レーザー治療や硬化療法の適応は?」といった疑問も、専門医なら丁寧に答えてくれます。

他院で納得できなかったときのセカンドオピニオンも大事

治療法や手術方針について「本当にこれでいいのかな?」と迷うこともあると思います。そんなときは、血管外科や下肢静脈瘤治療に詳しい専門医でのセカンドオピニオンも重要な選択肢です。患者さん自身が納得して治療に臨めることが、結果的に満足度の高いケアにつながります。

早期受診がもたらすメリット

早めの受診によって、最適な治療のタイミングを逃さず、症状の悪化や合併症を予防できます。保存療法で済む段階から始められることも多く、進行を抑えながらQOL(生活の質)をキープすることができます。

足の健康は毎日の快適さに直結します。「ちょっと気になる」「前より足の状態が変わってきた」と感じたら、遠慮なく専門医へ相談してみてください。

まとめ:下肢静脈瘤の受診は「何科?」から専門医選び・治療までのポイント

下肢静脈瘤で悩んだとき、「何科に受診すればいいの?」と迷われる方はとても多いです。まずは血管外科が専門ですが、心臓血管外科でも診てもらえることがあります。特に「足の血管が浮き出てきた」「むくみやだるさが取れない」「皮膚の色が変わってきた」などの症状を感じたら、早めに専門の医師へ相談することが大切です。

下肢静脈瘤の診断には、問診・視診・超音波検査が基本となります。これらの検査で血流の逆流や静脈の状態をしっかり調べることで、症状の程度や最適な治療法が見えてきます。治療方法もここ数年で選択肢が大きく広がりました。弾性ストッキングによる保存療法から、硬化療法、血管内焼灼術(レーザー治療)などの日帰り治療まで、多様な方法が用意されています。患者さんの症状やライフスタイルに合わせて、オーダーメイドの治療ができる時代になっています。

何より大切なのは「我慢しすぎないこと」。初期症状のうちに受診すれば、身体への負担も少なく、治療の選択肢も広がります。美容的な悩みも遠慮なく専門医に伝えてください。最近は目立つ傷を残さない治療や、ダウンタイムの少ない方法も増えています。血管外科や静脈瘤治療に詳しい医師を選ぶことで、安心して治療に取り組めるはずです。

下肢静脈瘤は、放っておくと進行しやすい疾患です。足のだるさや違和感、美容面の不安を「年齢のせい」「仕事のせい」と決めつけず、「ちょっと変だな」と思ったら早めに受診してみてください。適切な診療科=血管外科(または心臓血管外科)を中心に、あなたに合った治療法を専門医と一緒に探していきましょう。

28年下肢静脈瘤治療に携わってきた立場からも、「もっと早く相談してくれていれば、もっと楽に改善できたのに」と感じる場面は多いです。足の健康は、毎日の快適さや自分らしさに直結します。下肢静脈瘤の受診は「何科?」の悩みから、専門医選び・治療法選択まで、一歩踏み出すことがあなたの未来を変える大きなきっかけになるかもしれません。

最後に――自分の足は一生ものです。気になる症状やちょっとした違和感でも、信頼できる専門医に気軽に相談してみてください。それが、元気な足と健康な毎日への第一歩です。

【足の血管が気になる方へ】

「下肢静脈瘤って何科に行けばいいの?」そんな疑問に下肢静脈瘤の専門医が丁寧にお答えします。

足の血管が浮き出る、夕方に足がだるくなる、むくみやかゆみが気になる…そんなお悩みはありませんか?

当院では、下肢静脈瘤の診断・治療に28年以上の経験を持つ下肢静脈瘤の専門医が対応。問診・視診・超音波検査により正確な診断を行い、保存療法からレーザー治療まで一人ひとりに合った治療法をご提案します。

「何科を受診すればいいのか分からない」「どの治療がいいの?」という方もご安心ください。

当院は完全予約制・日帰り手術対応・美容面にも配慮した治療を行っており、男性・女性ともに多くの方が来院されています。

Googleで「下肢静脈瘤 何科」「足の血管 治療 東京」などと検索された方は、ぜひ口コミ評価4.7、年間1,100件以上の実績を誇る当院にご相談ください。

目黒外科®

🏥 医院名:目黒外科®

📍所在地:東京都品川区上大崎2-15-18 目黒東豊ビル6階

🕙診療時間:9:00〜18:00(完全予約制/日曜日も診療)

🌐ご予約:https://meguro-geka.jp/

📞電話:03-5420-8080

🚃アクセス:目黒駅東口より徒歩1分(JR山手線・東京メトロ南北線・都営三田線)