足の血管がボコボコに?「下肢静脈瘤」が起こる本当の理由

みなさんの身近にも、足に青い血管が浮き出ている人はいませんか?

これは「下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)」という病気で、実は大人の約3人に1人が経験すると言われています。特に女性に多く、見た目の問題だけでなく、放っておくと足のだるさやむくみ、さらには皮膚の炎症や潰瘍(かいよう)にまで進むことがあります。

太ももの伏在型静脈瘤

では、なぜ血管がボコボコと浮き出てしまうのでしょうか?

今回は、最新の医学論文をもとに、「下肢静脈瘤ができる仕組み」を高校生にもわかるように説明します。

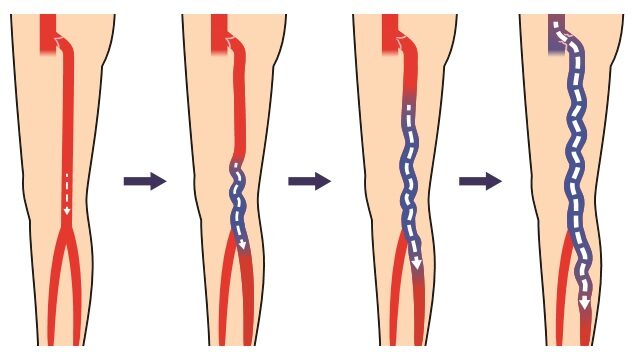

1. 血液が“逆流”してしまう?

私たちの体の中では、心臓から送り出された血液が全身を巡り、最後は静脈を通って再び心臓に戻ります。

下半身から血液を心臓へ戻すには、重力に逆らう必要があります。ここで活躍するのが、「静脈弁(じょうみゃくべん)」という“ふた”のような構造です。血液が上に流れるときだけ開き、下に戻ろうとするとピタッと閉じて逆流を防いでくれます。

しかし、長時間の立ち仕事や加齢、運動不足などでこの弁が壊れると、血液が下に逆戻りしてしまいます。これが「血液の渋滞(うっ血)」を起こし、血管がパンパンに膨らんで“ボコボコ血管”ができてしまうのです。

下肢静脈瘤の成り立ち

つまり、下肢静脈瘤とは「血液の片道切符が壊れた状態」と言えるでしょう。

2. まるで古いゴムホースのように

健康な血管は柔らかく伸び縮みしますが、年齢を重ねるとゴムホースが硬くなるように血管の壁も弾力を失っていきます。

このとき体内では、コラーゲンやエラスチンというたんぱく質のバランスが崩れ、血管の壁が伸びっぱなしになってしまいます。

研究によると、下肢静脈瘤の患者さんでは「コラーゲンⅠ型/Ⅲ型の比率」が異常になっており、硬くてもろい血管になっているそうです。

つまり、血管は“古いゴムホース”のように弾力を失い、圧力に耐えきれずふくらんでしまうのです。

3. 炎症が血管を“錆びつかせる”

血液が滞ると、血管の内側で炎症(えんしょう)が起きます。

炎症とは、体が傷ついたときに起こる“修理作業”のようなものですが、長く続くと逆に血管を傷めてしまいます。

炎症が起こると、白血球や血小板が集まってきて、活性酸素(かっせいさんそ)という“サビのもと”を出します。これが血管の内皮(ないひ)という壁を攻撃し、血管がボロボロになるのです。

例えるなら、鉄のパイプの中をサビが侵食していくようなもの。

放っておくと血液の流れはさらに悪くなり、炎症が炎症を呼ぶ悪循環に陥ります。

4. 酸素不足が血管を苦しめる

血液の流れが遅くなると、血管の細胞が酸素不足(低酸素)に陥ります。

すると、細胞は「もっと血管を広げて酸素を取り込みたい!」と信号を出し、MMP(マトリックスメタロプロテアーゼ)という“ハサミ”のような酵素を作り出します。

このMMPは本来、古い組織を分解して新しく作り直すための酵素ですが、過剰に働くと血管の壁そのものを切り崩してしまいます。

結果として、血管がさらに弱く、薄くなってしまうのです。

5. 赤血球とヘモグロビンの“サビ反応”

もうひとつ注目すべきは、赤血球(せっけっきゅう)の変化です。

本来、赤血球は酸素を運ぶ“宅配便”のような存在ですが、静脈の中でうっ血が続くと、赤血球が壊れて中のヘモグロビンが外に漏れ出してしまいます。

このヘモグロビンが空気(酸素)や過酸化水素と反応すると、「サビ」を生む鉄のように酸化し、血管の周りをさらに傷つけてしまいます。

まるで、雨ざらしの鉄が錆びてボロボロになるような現象です。

6. 生活習慣と遺伝の影響

下肢静脈瘤は、遺伝と生活習慣のダブルパンチで起こります。

親が静脈瘤を持っていると、子どももなりやすいことがわかっています。

また、長時間の立ち仕事(美容師・販売員・調理師など)、座りっぱなしの仕事(デスクワーク・ドライバーなど)、肥満、運動不足、喫煙、女性ホルモンの影響(妊娠・出産・更年期)などもリスクを高めます。

つまり、「立ちっぱなし+動かない+年齢+遺伝」という条件がそろうと、血管がSOSを出し始めるのです。

7. どうすれば予防できるの?

静脈瘤の予防には、血液をスムーズに流す生活が大切です。

次の3つのポイントを意識してみましょう。

① 動くこと

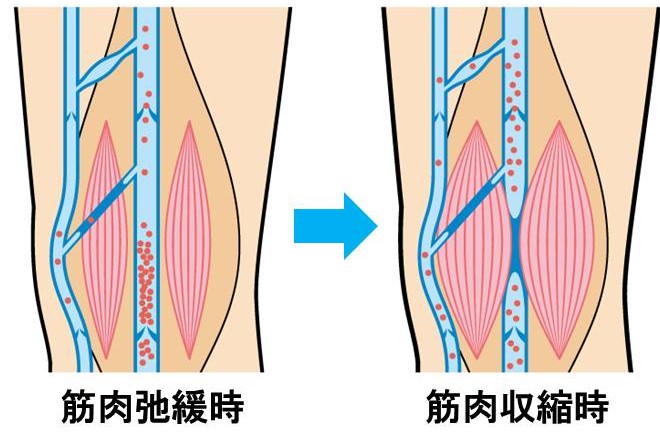

足の筋肉(特にふくらはぎ)は“第二の心臓”と呼ばれています。

歩いたりつま先立ちをしたりすると、筋肉がポンプのように血液を押し上げてくれます。

ふくらはぎの筋ポンプ作用

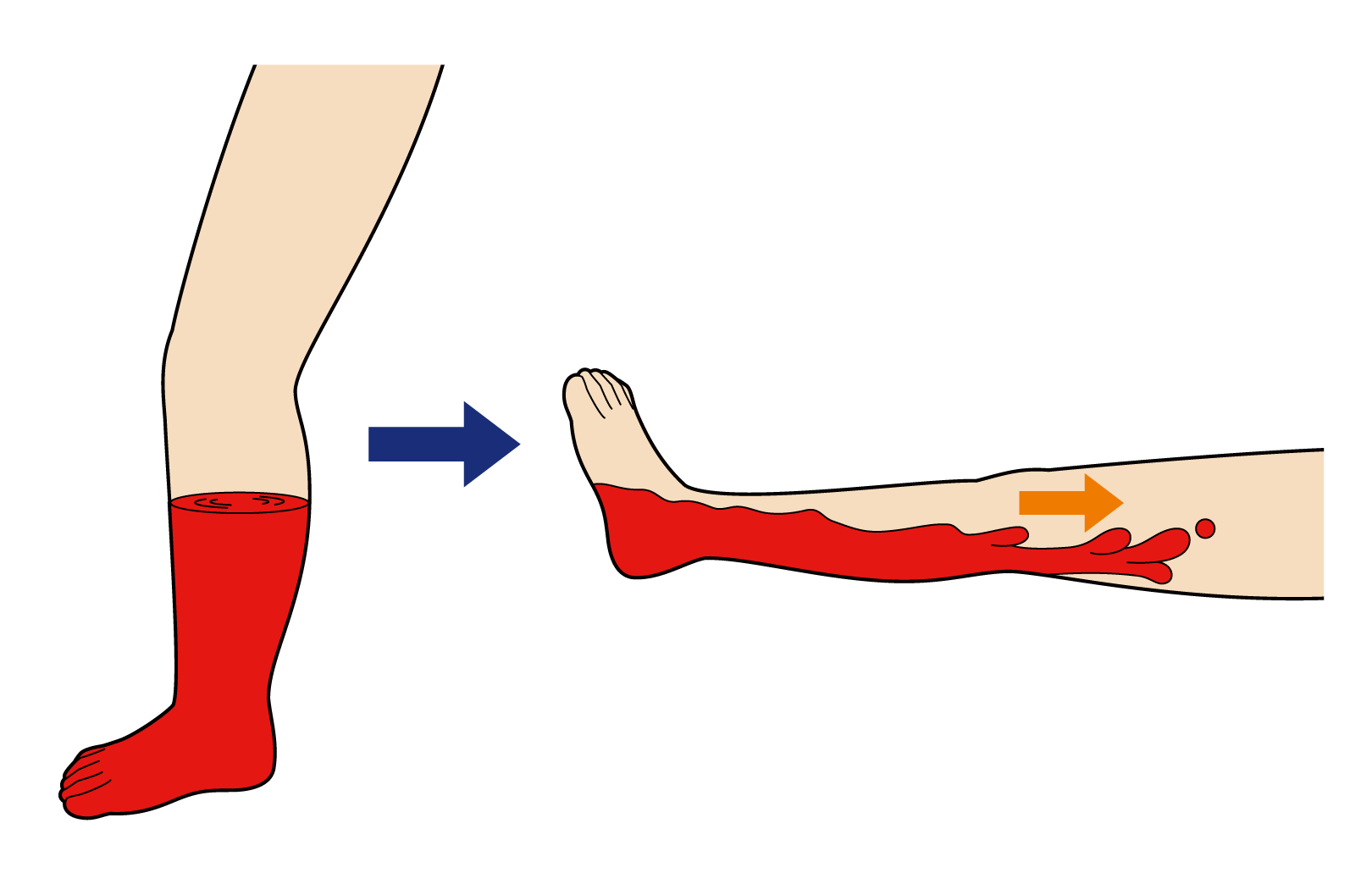

② 足を高くして休む

寝るときに足を少し高くしておくと、重力の助けで血液が心臓に戻りやすくなります。

寝るだけで血液は上半身に移動する

③ 弾性ストッキング

足をやさしく圧迫することで、血液の逆流を防ぎ、うっ血を改善します。

最近ではファッション性のあるタイプも多く、若い人でも使いやすくなっています。

ハイソックスタイプの弾性ストッキング

8. “血管を守る”成分にも注目

研究では、自然由来の成分が血管を守る働きを持つこともわかっています。

例えば、オレンジの皮に含まれるディオスミンやヘスペリジン、栗や松の樹皮に含まれるピクノジェノールなどは、血管の炎症や酸化を抑える「抗酸化作用」を持っています。

これらの成分は、血管の内側の“さび止め”のような働きをして、血流を改善してくれるのです。

9. まとめ:「静脈瘤」は血管からのSOSサイン

下肢静脈瘤は、ただの“見た目の問題”ではありません。

血液の流れが滞り、炎症や酸化が進み、血管そのものが弱ってしまう“血管の老化現象”なのです。

でも、逆に言えば「生活習慣を見直すことで予防できる病気」でもあります。

日常のちょっとした工夫――足を動かす、同じ姿勢を避ける、足を休める――だけでも、血管への負担を大きく減らすことができます。

血管は、一度壊れると元に戻るのが難しい臓器。

だからこそ、早めのケアが一番の治療なのです。

参考文献:

Gwozdzinski L, Pieniazek A, Gwozdzinski K. Factors Influencing Venous Remodeling in the Development of Varicose Veins of the Lower Limbs.

International Journal of Molecular Sciences. 2024;25:1560.