下肢静脈瘤は何科にかかればいい?血管外科・形成外科・皮膚科の違いと専門医の選び方を徹底解説

下肢静脈瘤とは何か?なぜ早めの受診が重要なのか

「足の血管がボコボコと浮き出てきて気になる」「夕方になると足が重だるい」「むくみや痛みが続いてつらい」――こんな症状、ありませんか?下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は、足の血管(静脈)が拡張し、血液がうまく心臓に戻れなくなって生じる病気です。ふくらはぎや太ももの血管がまるでミミズのように浮き出したり、こぶのように盛り上がったりするのが特徴です。

下肢静脈瘤で足の血管がボコボコ浮き出ている写真

この下肢静脈瘤、見た目の問題だけでなく、痛み・だるさ・むくみ・かゆみ・こむら返りなど、日常生活にさまざまな不快症状をもたらします。特に立ち仕事が多い方や、長時間同じ姿勢でいることが多い方には症状が顕著に現れやすいです。また、夜間に足がつるといった地味なトラブルも、実は下肢静脈瘤が隠れているサインかもしれません。

「しばらく様子を見よう」と考えがちですが、下肢静脈瘤を放置すると症状が進行し、皮膚の色素沈着や湿疹、さらには「皮膚潰瘍」と呼ばれる難治性の傷ができることもあります。こうなると治療が長期化し、生活の質が大きく損なわれてしまうリスクが高まります。

私の28年の臨床経験でも、早めに受診された患者さんのほうが治療の選択肢が多く、回復もスムーズな印象があります。

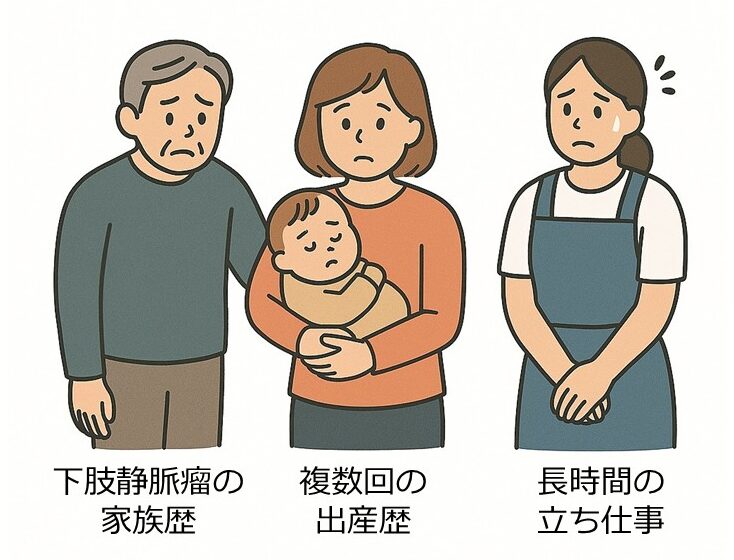

特に注意してほしいのは、家族に下肢静脈瘤の方がいる場合や、複数回の出産経験がある女性、そして日々の業務で長時間立ちっぱなしの方です。これらの方は下肢静脈瘤の発症リスクが高い傾向がありますので、少しでも足の血管や症状が気になる場合は、早めに血管外科や下肢静脈瘤専門クリニックなど、専門の医療機関へ受診することが大切です。「何科を受診すればよいかわからない」という方も、血管外科や心臓血管外科といった科であれば、専門的な診断や治療の提案が受けられます。

下肢静脈瘤になりやすい人の特徴

下肢静脈瘤は決して「年齢のせい」「仕方ない」と諦める必要はありません。今や血管内治療やレーザー治療、カテーテル治療といった低侵襲な方法も進化し、日帰り治療も可能な時代です。足の不調は、実は血管のSOSサインかもしれません。快適な毎日を取り戻すためにも、ぜひ一度専門医にご相談ください。

下肢静脈瘤の受診科はどこ?血管外科を中心に選び方を解説

下肢静脈瘤の症状が気になり始めたとき、まず「何科を受診すればいいの?」と迷う方がとても多いです。実際、私のクリニックにも「どこに行ったらいいのか分からずに長い間放置してしまった」という患者さんが少なくありません。ここでは、下肢静脈瘤に適した診療科とその選び方について分かりやすくご説明します。

下肢静脈瘤の専門は「血管外科」

下肢静脈瘤の診断と治療を専門的に行っているのは血管外科です。血管外科では、足の血管の病気を幅広くカバーしています。下肢静脈瘤に関してはレーザー治療やグルー治療といった最新の血管内治療を積極的に取り入れて、日帰り治療が可能な「下肢静脈瘤専門クリニック」も増えてきました。

ただし、日本国内では「血管外科」の標榜がまだ少ない地域もあり、その場合は心臓血管外科が下肢静脈瘤を診療しているケースも多いです。両者ともに血管の専門医が在籍していることが多く、安心して相談できます。

形成外科・皮膚科との違いも知っておこう

形成外科は、血管の形態や皮膚の見た目を重視した治療を行う診療科です。特に美容面や、こぶの切除など外科的な処置を希望する方には適しています。一方で、皮膚科は湿疹や色素沈着、かゆみといった皮膚症状がメインの場合に対応しています。ただ、皮膚科では血管そのものを治療することは少なく、根本的な解決にはつながりにくいこともあります。

「まず何科を受診すべきか」と悩んだ場合、足の血管の膨らみやだるさ、むくみなどの血管症状が中心なら血管外科や心臓血管外科、皮膚のトラブルが主なら皮膚科と考えるのがひとつの目安です。ただし、症状が混在している場合も多いので、迷ったときはまず血管外科を選び、必要に応じて他科を紹介してもらうのが安心です。

専門医と治療実績を重視しよう

下肢静脈瘤は、経験豊富な専門医による診断と治療が結果を大きく左右します。血管内焼灼術や血管内塞栓術(グルー治療)など、治療法の選択肢が増えている今だからこそ、どの治療が合っているかをしっかり提案してくれる医師かどうか、施設の治療実績や最新設備の有無などもチェックしておきたいポイントです。

【関連記事】下肢静脈瘤の治療法|レーザー・高周波・グルー・ストリッピングの違い

受診先で迷ったときの対処法

万が一、近くに血管外科や心臓血管外科がない場合や、どの病院を選べばよいか分からない場合は、かかりつけ医や地域のクリニックで相談し、専門医への紹介状を書いてもらう方法もあります。紹介制度をうまく活用することで、無駄な遠回りをせずに質の高い診療へとつながります。

下肢静脈瘤の治療は進化し続けています。受診科選びで迷ったときは、「どこが自分の症状や生活スタイルに合った診療を行っているか」を軸に考えてみてください。次のセクションでは、正確な診断のためにどんな検査が行われるのかを詳しく解説していきます。

正確な診断が治療成功の鍵!下肢静脈瘤の検査方法とは

下肢静脈瘤の治療を成功させる上で、欠かせないのが「的確な診断」です。どんなに最新の血管内治療やレーザー治療が普及しても、最初の診断がズレてしまうと、満足いく結果は得られません。ここでは、実際に血管外科などの専門医療機関で行われる主な検査方法について、私の臨床経験も交えてお話しします。

まずは視診と触診で初期評価

診察の第一歩は、医師が足の状態を「よく見て、触って」確かめることです。血管の膨らみ方や、皮膚の色の変化、むくみの有無などを視診(目で見る)でチェックします。加えて、触診(手で触れる)によって、しこりや血管の走行、熱感なども確認します。実はこの段階で、下肢静脈瘤のタイプや重症度の見当がかなりつくことが多いんですよ。患者さんの中には「恥ずかしい」と感じる方もいらっしゃいますが、短時間ですし、できるだけリラックスして受けていただければと思います。

血流の逆流を見極める「超音波(エコー)検査」

次に行われるのが、下肢静脈瘤診断の「決定打」ともいえる超音波(エコー)検査です。特にドップラー法という技術を使い、静脈の中を流れる血液の向きや速さ、血管の太さなどを細かく観察します。これにより、どの血管で血流の逆流(逆走)が起きているのか、どれくらい拡張しているのかが一目瞭然。痛みもなく、短時間で終わります。

この超音波検査は、治療方針を決めるうえで非常に重要です。例えば、血管内焼灼術や血管内塞栓術(グルー治療)が適しているかどうか、保存療法で様子を見るべきか、などがここで判断されます。経験豊富な専門医が行うことで、より精度の高い診断が可能になります。

下肢静脈瘤の診断には超音波検査が必須

必要に応じてCT検査を行うことも

ごく一部のケースですが、超音波だけでは診断が難しい場合や、複雑な血管の走行が疑われるときにはCTで血管の形状を詳しく調べることもあります。

検査結果をもとに治療計画を立てる

これらの検査結果を総合的に判断し、患者さん一人ひとりに合った治療プランを作成します。たとえば、血管の逆流が軽度であれば弾性ストッキングによる保存療法、逆流が強く症状が重い場合は血管内治療(レーザー治療やグルー治療など)を提案することが多いです。どの治療法も、最初の診断がしっかりしてこそ最大限の効果が期待できます。

検査を受けるときのポイント・よくある不安

「検査が痛いのでは?」「何をされるのか分からなくて不安」といった声をよくいただきますが、ほとんどは痛みや苦痛を伴わない検査です。パンツスタイルやタイツなどは脱いでいただく必要がありますが、プライバシーには十分配慮しています。不安や疑問があれば、遠慮なく医師やスタッフに相談してください。納得して検査を受けることが、安心して治療に進む第一歩です。

最新の治療法を知ろう!保存療法から低侵襲の血管内治療まで

下肢静脈瘤の治療と一口に言っても、患者さんの症状やライフスタイルに合わせてさまざまな選択肢があります。ここでは、日常生活で取り組みやすい保存療法から、近年急速に普及している低侵襲の血管内治療まで、私自身の臨床経験も交えながらご紹介していきます。

まずは保存療法:弾性ストッキングと生活習慣の工夫

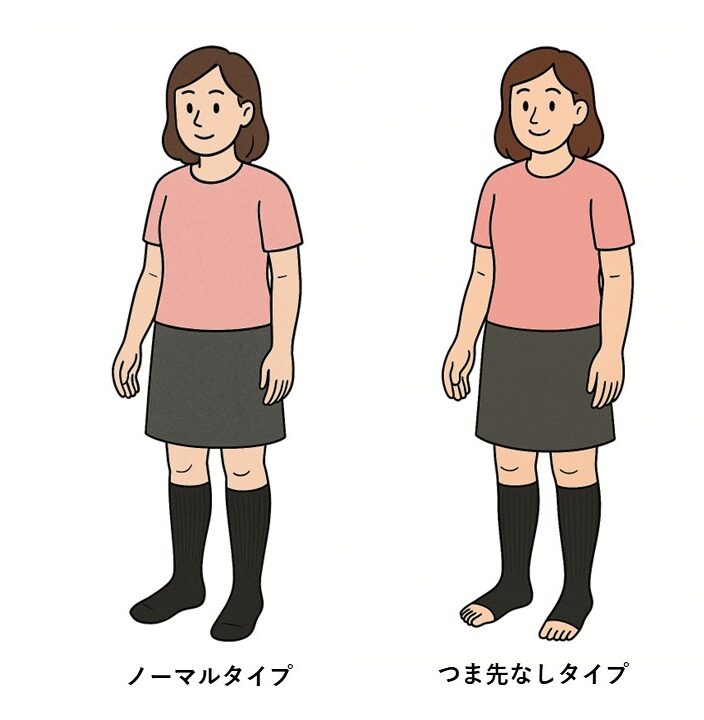

最初に多くの方が取り組むのが、弾性ストッキングによる圧迫療法です。これは足に適度な圧をかけて血液の逆流を防ぐ方法で、初期の段階や手術を望まない方、ご高齢の方など幅広く活用されています。

実際、「履きはじめてから足のだるさやむくみが楽になった」という声は本当によく聞かれます。ただし、残念ながら根本的に静脈瘤そのものを治すわけではないので、症状を緩和する「対症療法」と考えてください。加えて、ウォーキングや軽いストレッチ、足を高くして休むなどの生活習慣の見直しも大切です。

弾性ストッキングのタイプ

低侵襲で人気の血管内治療:レーザー治療・高周波治療・血管内塞栓術

ここ数年で急速に普及したのが血管内治療です。代表的なのが血管内焼灼術(レーザー治療や高周波治療)、血管内塞栓術(グルー治療)などです。

これらは細いカテーテルや特殊な器具を使って、静脈の内側から熱や接着剤で血管を閉じてしまう方法です。体への負担が少なく、局所麻酔で日帰り治療が可能な場合が多いのが最大のメリットです。私のクリニックでも、ほとんどの患者さんが午前中に治療を受けて、その日の午後にはご自宅で普通の生活に戻られています。術後の痛みや腫れも従来の手術と比べて大幅に軽減され、翌日からお仕事・運動・入浴など、通常通りの生活ができるのが魅力です。

【関連記事】下肢静脈瘤の治療法|レーザー・高周波・グルー・ストリッピングの違い

患者さんのQOL向上と治療の選び方

下肢静脈瘤の治療法は進化し続けており、それぞれにメリット・デメリットがあります。「何科を受診すればよいの?」「血管外科や形成外科、どこに相談すれば?」と迷う方も多いですが、専門医がいる病院でしっかり相談することが大切です。日帰り治療が可能になったことで、仕事や家事への影響も最小限に抑えられるようになりました。自分に合った治療を選ぶことで、足元の快適さと健康を取り戻すことができますよ。

病院・医師の選び方:専門医に相談するためのポイント

下肢静脈瘤で「どこを受診すればいいの?」と迷われる方は本当に多いです。実際、私のクリニックにも「血管外科って身近にないんですが…」「近所の病院で大丈夫でしょうか?」といったご相談をよくいただきます。選び方ひとつで治療の選択肢やその後の満足度が変わるので、ぜひポイントを押さえてご自身に合った医療機関・ドクターを見つけていただきたいと思います。

血管外科・心臓血管外科など専門科の有無をチェック

まず押さえておきたいのは、血管外科や心臓血管外科など、下肢静脈瘤に精通した診療科があるかどうかです。血管内治療(レーザー治療やグルー治療など)や手術を数多く手がけている医療機関は、やはり専門性が高い傾向にあります。日本では地域によって専門施設が少ないケースもありますが、その場合は形成外科や皮膚科が対応していることも。特に日帰り治療や最新の血管内焼灼術を希望する場合は、専門医が常勤しているか事前にホームページや医療情報サイトで確認すると安心です。

治療実績や最新機器の導入状況を調べる方法

病院選びでは治療実績や最新機器の導入状況も重要なポイントです。例えば、「年間の下肢静脈瘤治療件数」や「レーザー治療・高周波治療を導入しているか」など、公式サイトや病院パンフレット、時には口コミサイトなども参考になります。私自身、治療実績の多い施設はスタッフの連携も良く、合併症への対応や術後フォローもスムーズだと感じています。最新の医療機器を使っているかどうかも、痛みの少ない治療や回復の早さに影響します。

医師の専門性・患者対応を見極めるコツ

医師の「専門医資格」や「下肢静脈瘤治療歴」も大切な判断材料です。プロフィール欄や医療機関の紹介ページでチェックしてみてください。また、実際に受診した方の口コミや評判もリアルな情報源。対応が丁寧か、説明が分かりやすいか、相談しやすい雰囲気かなども重要です。私自身、患者さんの不安や疑問にじっくり向き合うことを心がけていますが、相性もありますので、複数の医師に相談するのも選択肢のひとつです。

紹介状やかかりつけ医の活用もおすすめ

「どこを選んでいいか本当に分からない…」そんな場合は、かかりつけ医や近隣クリニックに相談し、紹介状を書いてもらうのも賢い方法です。実は、紹介状があるとスムーズに専門医の診察を受けられるだけでなく、患者さんの既往歴や内服薬など大切な情報が伝わりやすくなり、より安全で的確な治療につながります。私の患者さんでも、皮膚科や整形外科からのご紹介で来院されるケースが多いです。

専門医による適切な診断・治療が症状改善の近道

下肢静脈瘤は見た目だけでなく、血流の状態や合併症リスクを正確に見極める必要があります。専門医による超音波検査や詳細な診断が、最適な治療法につながると実感しています。迷った時は、まず「下肢静脈瘤 何科 受診」「血管外科 治療実績」などで検索し、ご自身にとって納得できる病院や医師を選んでみてください。治療はもちろん、その後の生活の質(QOL)にも大きく関わってきます。

受診のタイミングと日常生活で気をつけたいこと

下肢静脈瘤は、放っておいても自然に治るものではありません。足の血管がボコボコと浮き出てきたり、痛み・だるさ・むくみ・かゆみなど自覚症状が現れた時点で、できるだけ早めに血管外科など専門科へ受診することをおすすめします。特に、立ち仕事が多い方や出産を経験された方は、静脈瘤の発症リスクが高まるため注意が必要です。

受診を先延ばしにするリスク

「ちょっと気になるけど、まだ大丈夫かな…」と受診を後回しにしてしまう方もいらっしゃいますが、それはあまり賢明とは言えません。下肢静脈瘤を放置すると、足の血管の膨らみが目立つだけでなく、皮膚の色素沈着や湿疹、かゆみ、慢性的なむくみといった皮膚トラブルが進行することがあります。さらに重症化すると、潰瘍(皮膚のただれ)や血栓性静脈炎など、日常生活に支障をきたす合併症を招くことも。私の外来でも、「もっと早く相談すれば良かった」とおっしゃる患者さんに何度も出会いました。

立ち仕事・出産経験者が気をつけたいポイント

長時間立ちっぱなしの仕事(販売・調理・看護など)や、妊娠・出産の経験は、静脈に負担がかかりやすく下肢静脈瘤の発症リスクを高めます。足のだるさやむくみを単なる疲れと片付けず、「これは静脈瘤のサインかも?」と早めに気づくことが大切です。ちょっとした見た目の変化や違和感も、無視せず一度専門医へご相談ください。

日常生活で取り入れたいセルフケア

受診前後に心がけてほしいのが、足の静脈への負担を減らす生活習慣です。たとえば、寝る前や休憩中に足を心臓より高くして休める、ふくらはぎをやさしくマッサージする、ウォーキングや軽いストレッチで筋肉を動かすといったことが予防や症状軽減につながります。体重管理も重要で、適正体重を維持することで静脈への圧力を減らせます。弾性ストッキングの着用も、専門医の指導のもとで取り入れると効果的です。

スムーズな受診のために準備しておきたいこと

実際に血管外科や形成外科を受診する際は、ご自身の症状や経過を簡単にメモしておくと診察がスムーズです。「いつから」「どんな症状が」「どの部位に」「どんな時に悪化・改善するか」などを記録しておくと、医師も状況を把握しやすくなります。スマートフォンのメモ機能や写真を活用して、患部の変化を記録しておくのもおすすめです。また、普段服用しているお薬や持病があれば、お薬手帳や診療情報も忘れずに持参しましょう。

下肢静脈瘤は早期発見・早期治療が何より大切です。「この程度で受診していいのかな?」と遠慮せず、少しでも気になる症状があれば専門医に相談することが、健康な足元を保つ第一歩になります。

まとめ:専門医へ早めの相談で快適な足元を取り戻そう

下肢静脈瘤は、決して珍しい病気ではありませんが、進行すると日常生活に大きな影響を及ぼすこともある血管の病気です。「足の血管がボコボコしてきた」「夕方になると足が重くだるい」といった症状を放っておくと、皮膚のただれや慢性的なむくみ、さらには血栓性静脈炎などの合併症へ発展するリスクも高まります。こうした変化に気づいたときこそ、血管外科などの専門医に相談するタイミングです。

診断や治療は、専門的な知識と経験を持つ医師に任せることがとても重要です。血管外科では、超音波検査などを駆使して正確な診断を行い、患者さん一人ひとりに合った治療法をご提案しています。最近は、レーザー治療やカテーテルによる血管内治療(血管内焼灼術)など、体への負担が少ない低侵襲な治療法が主流となり、日帰り治療ができる病院も増えてきました。これなら仕事や家事が忙しい方でも治療を受けやすくなっています。

病院や医師選びで迷ったときは、「下肢静脈瘤の治療実績が豊富な施設か」「血管内治療やレーザー治療に対応しているか」「医師が親身に相談に乗ってくれるか」などをチェックポイントにしてみてください。心臓血管外科や形成外科、皮膚科などでも対応しているケースもありますが、やはり専門医のいる病院を選ぶことで、納得できる説明と安心の治療を受けられる可能性が高まります。

下肢静脈瘤は早期発見・早期治療が鍵です。セルフケアや生活習慣の見直しも大切ですが、医学的な診断と適切な治療があってこそ、健康な足元を長く維持できます。私自身、長年外来で患者さんのお悩みを伺ってきましたが、「もっと早く相談していれば…」という声を本当によく耳にします。足の違和感や見た目の変化が気になったら、「この程度で…」と我慢せず、ぜひ一度専門医に相談してみてください。最善の治療とサポートで、快適な毎日を取り戻しましょう。