下肢静脈瘤の基礎と飲食店で働く男性の健康リスク

下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は、脚の静脈が拡張し、血液がうまく心臓へ戻れなくなることで起こる慢性的な血管疾患です。

血管外科医としての私の経験では、見た目の「血管のふくらみ」だけでなく、足のむくみや重だるさ、皮膚炎など多彩な症状が現れる点に注意が必要だと感じています。

下肢静脈瘤の画像

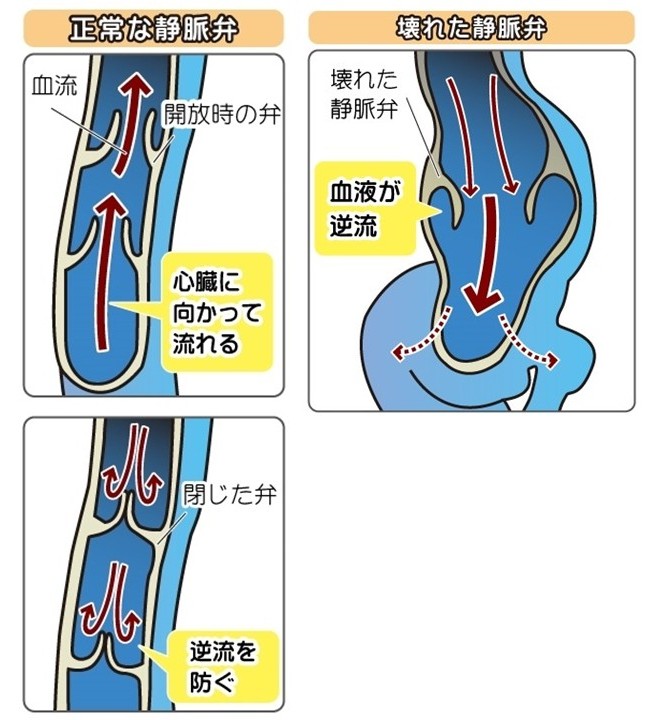

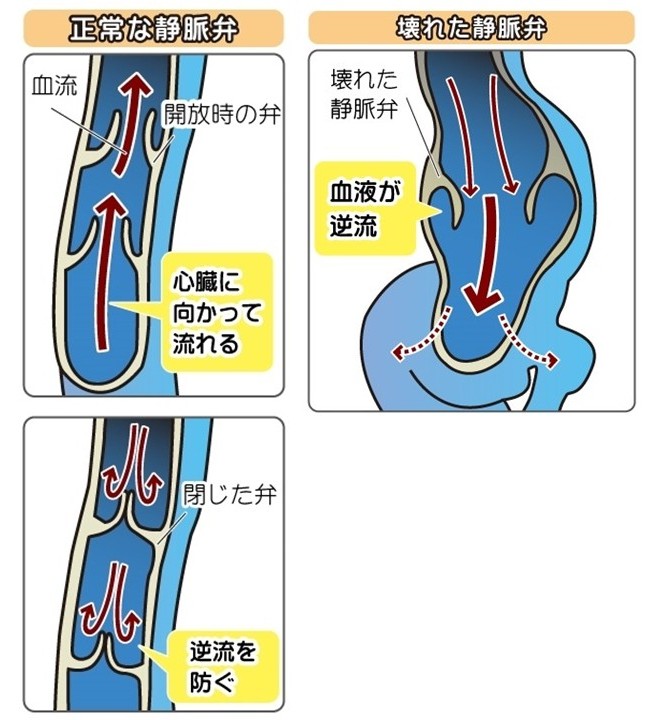

特に飲食店で長時間立ち仕事をしている男性は、下肢静脈瘤のリスクが高い傾向にあります。なぜなら、立ちっぱなしの環境では脚の筋肉ポンプが十分に働かず、静脈の中で血液が滞りやすくなるからです。この「うっ滞」が静脈弁(逆流を防ぐ構造)の機能低下を引き起こし、次第に静脈内で逆流が起こります。こうした状態が続くと血管が拡張し、蛇行やこぶのような変形が目立つようになるのです。

静脈弁が壊れると静脈瘤になる

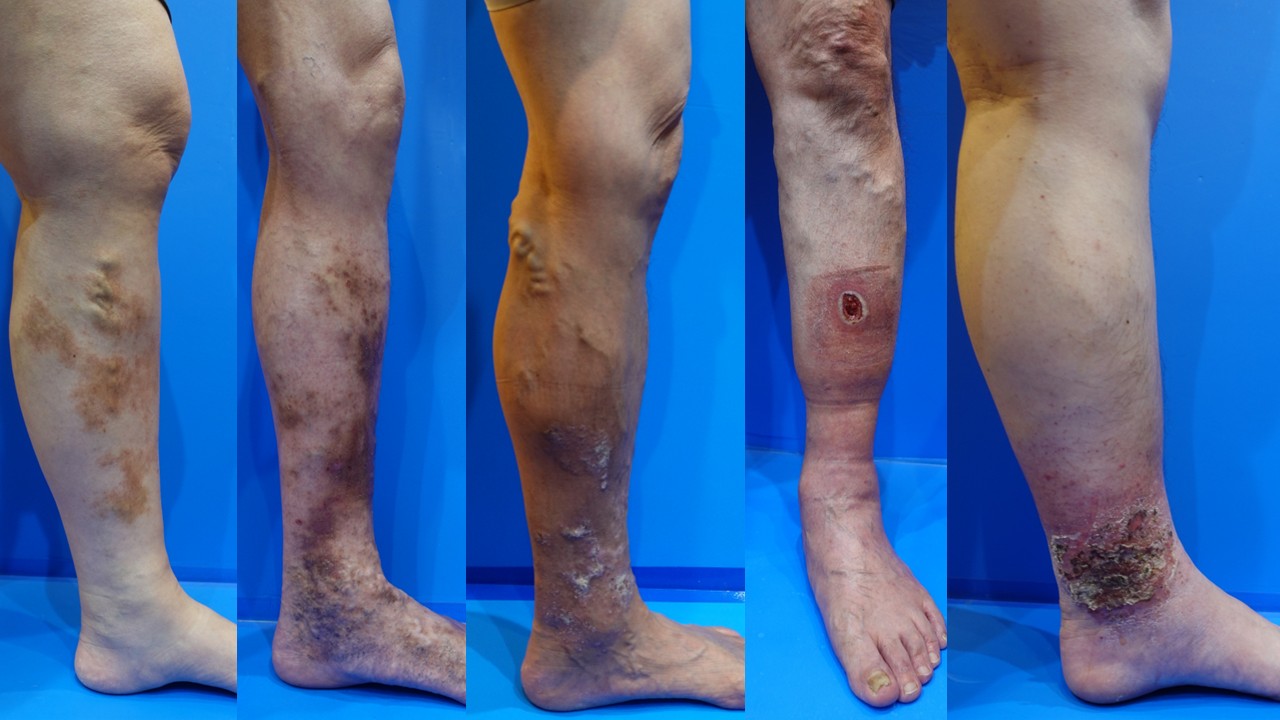

立ち仕事が多い飲食店勤務の男性は、1日を通してほとんど座れないケースも少なくありません。これに加え、オーダーや調理、配膳といった動きの制限や不規則な休憩時間によって、脚にかかる負担は想像以上です。ときには重い荷物を持つこともあり、下肢の血行動態へさらなる悪影響をもたらします。静脈の逆流が慢性化すると、足のむくみや痛みだけでなく、皮膚の色素沈着や強いかゆみ、うっ滞性皮膚炎といった合併症のリスクも増大します。ひどいケースでは、皮膚潰瘍にまで進行することもあるんですよ。

下肢静脈瘤と皮膚トラブル

私自身、28年の血管外科診療の中で「立ち仕事の男性からの相談」が年々増えてきたと感じます。

足の疲れやむくみを「年齢のせい」「仕事柄仕方ない」と見過ごしてしまう方も多いですが、下肢静脈瘤はそのまま放置していい疾患ではありません。むしろ、飲食店で働く方々こそ、早期発見と適切な予防・治療が大切です。

この記事では、下肢静脈瘤の専門医の立場から、飲食店勤務の男性が知っておきたいリスクや症状、そして具体的な予防・治療のポイントをわかりやすく解説していきます。あなた自身や身近な同僚の健康維持のヒントになれば幸いです。

立ち仕事環境における下肢静脈瘤の発症メカニズムとリスク因子

飲食店で長時間立ち仕事をしている男性の皆さん、日々の疲れや足のむくみを単なる仕事の代償だと思っていませんか?実はその背景には「下肢静脈瘤」という血管疾患がひそんでいるケースが少なくありません。

ここでは、立ち仕事がなぜ下肢静脈瘤の発症リスクを高めるのか、専門医の視点からメカニズムを詳しくお伝えします。

長時間立位がもたらす静脈への生理学的負荷

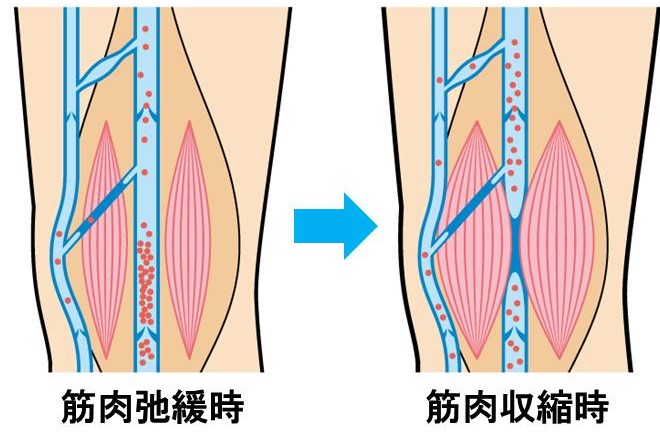

人間の脚には「筋肉のポンプ」と呼ばれる仕組みがあり、ふくらはぎの筋肉が収縮することで血液を心臓に押し戻しています。

足の筋肉のポンプ作用により血液が心臓に送られる

しかし、飲食店のような立ち仕事環境では、ずっと同じ姿勢で過ごす時間が長く、筋肉ポンプの役割が十分に果たされません。その結果、重力の影響で脚の静脈内に血液が滞り、静脈の圧力が上昇し、血液が足元に溜まりやすくなります。このような「うっ血状態」が長く続くと、静脈弁という逆流防止のフラップの機能が徐々に弱まっていくのです。

静脈弁が壊れると静脈瘤になる

男性特有のリスク因子と生活習慣の影響

男性の場合、筋肉量が多い反面、加齢に伴い静脈弁の劣化が進みやすく、肥満や運動不足といった生活習慣も下肢静脈瘤の発症リスクを高めます。家族に静脈瘤の既往がある場合は遺伝的要素も見逃せません。実際、私の外来でも「母親や兄弟も同じ症状だった」という方が多くいらっしゃいます。

血管壁の構造変化と静脈逆流の悪循環

静脈の壁は本来しなやかな構造ですが、慢性的な静脈の高血圧や弁の機能低下が続くと弾力を失い、「履き古したパンツのゴム」のように伸びてしまいます。こうした血管の拡張と変形が「静脈の逆流」をさらに助長し、血管の蛇行やコブの形成へとつながるのです。初期はむくみやだるさ程度でも、進行すれば皮膚の色素沈着やかゆみ、やがてうっ滞性皮膚炎や皮膚潰瘍といった合併症を引き起こすケースも少なくありません。

立ち仕事特有の負担が皮膚炎や潰瘍形成のリスクを高める理由

飲食店での勤務はオーダーや配膳で動き回る一方、意外と足元の筋肉を大きく使う機会が少ないものです。しかも、重い荷物を持つ作業や不規則な休憩で、脚部の血流はさらに悪化。こうした環境下では、血液のうっ滞による皮膚炎や慢性の傷(潰瘍)ができやすくなります。特に男性は「多少のむくみや痛みは我慢」と考えてしまいがちですが、放置することで症状が進行し、治療が長期化するケースも経験しています。

飲食店勤務の男性は下肢静脈瘤になりやすい

こうした発症メカニズムやリスク因子を知っておくことで、下肢静脈瘤の予防や早期治療につなげやすくなります。次のセクションでは、飲食店勤務男性に特徴的な下肢静脈瘤の症状や診断について、さらに詳しく解説していきます。

臨床症状と診断:飲食店勤務男性の下肢静脈瘤の特徴的所見

下肢静脈瘤は、立ち仕事が多い飲食店勤務の男性にとって身近な健康課題です。初期段階では「足がむくむ」「だるさや疲労感が強い」「夕方になると靴下の跡が残りやすい」といった漠然とした不調から始まります。これらの症状は、単なる疲れや加齢のせいと見過ごされがちですが、静脈の逆流が進むサインのことも多いのです。

下肢静脈瘤の進行と段階的な症状

症状が進むと、ふくらはぎやすねなどのの皮膚表面に「蛇行した血管」や「小さなこぶ」が目立つようになります。中には、足の内側に青紫色の網の目状血管が広がるケースも。男性の場合、見た目をあまり気にしない方が多く、静脈瘤が気になり始めた時にはかなり進行していることも少なくありません。私の外来でも「足の血管がボコボコしていたがあまり気にしていなかった」「最近、足の色が茶色っぽくなった」といった声をよく聞きます。

下肢静脈瘤でボコボコ浮き出た静脈

下肢静脈瘤が重度になると、皮膚の色素沈着やかゆみ、皮膚が炎症で硬くなるなど、「うっ滞性皮膚炎」の症状が出現し、放置すると小さな傷が潰瘍へと進展するリスクが高まります。特に飲食店勤務の男性は「多少の痛みや皮膚トラブルは我慢」と考えてしまいがちですが、早い段階で気づくことが治療のカギです。

【関連記事】下肢静脈瘤で足がかゆい?治らない湿疹の原因は「うっ滞性皮膚炎」かもしれません

診断の流れと見逃しやすいポイント

下肢静脈瘤の診断は、まず視診・触診で静脈の膨張や蛇行、皮膚の変化をチェックします。足を立てた状態だけでなく、座った時や横になった時の血管の形状や皮膚の色調も重要な観察ポイントです。症状が軽い時期は「むくみだけ」「少しだるいだけ」と感じる方も多いため、足の皮膚をよく観察し、色素沈着や湿疹、治りにくい傷などがあれば注意深く経過を追いましょう。

さらに確定診断には超音波検査(ドップラーエコー)が欠かせません。ドップラーエコーでは、静脈内の血流の流れや逆流の有無、どの静脈がどの程度障害されているかをリアルタイムで評価できます。実際に検査を受けてみると、ご自身で気づいていなかった静脈瘤や、深部静脈の逆流が発見されることも多いです。飲食店勤務の男性では、特にふくらはぎ内側や足首周囲、時には膝裏の血管に問題が出やすい傾向があります。

下肢静脈瘤の診断には超音波検査が必須

飲食店勤務男性に特徴的な傾向

私の経験から言うと、飲食店で働く男性は「むくみや痛みは仕方ない」と考えて受診が遅れがちです。そのため、初診時にすでに色素沈着や皮膚炎を伴っているケースが多いです。これは外見を気にして初期段階から積極的に受診する女性とは大きく異なる点です。

こうした診断のポイントを知っておくことで、早期発見や適切な治療につながります。症状が気になる方は我慢せず、専門医による診察と超音波検査をおすすめします。次のセクションでは、立ち仕事の男性に役立つ保存療法や予防策について、実践的なアプローチをご紹介します。

保存療法と予防策:立ち仕事の男性に推奨される対策の実践的アプローチ

飲食店のように長時間立ち仕事をする男性にとって、下肢静脈瘤の予防と進行抑制はとても大切です。私自身、日々の診療で「どうすれば悪化を防げるのか?」というご相談を多く受けます。実は、日常生活や職場環境を少し工夫するだけでも、症状の悪化をかなり抑えられるものです。ここでは、立ち仕事の現場でできる保存療法と予防策を、専門医の立場から具体的にご紹介します。

圧迫療法:着圧ソックス・弾性ストッキングの選び方と注意点

下肢静脈瘤の保存的な治療といえば、まず圧迫療法が基本です。着圧ソックスや弾性ストッキングは、足首からふくらはぎにかけて段階的に圧をかけることで、静脈の逆流とむくみを防ぎます。選ぶ際は自分の足のサイズにしっかり合ったものを選ぶこと、圧力値が症状や職場環境に適しているかを確認しましょう。履くタイミングもポイントで、朝起きてすぐ、むくみが少ない状態で着用するのが理想的です。なお、皮膚炎や傷がある場合は医師に相談してから着用してください。

ハイソックスタイプの弾性ストッキング

弾性ストッキング(画像提供:グンゼ株式会社)

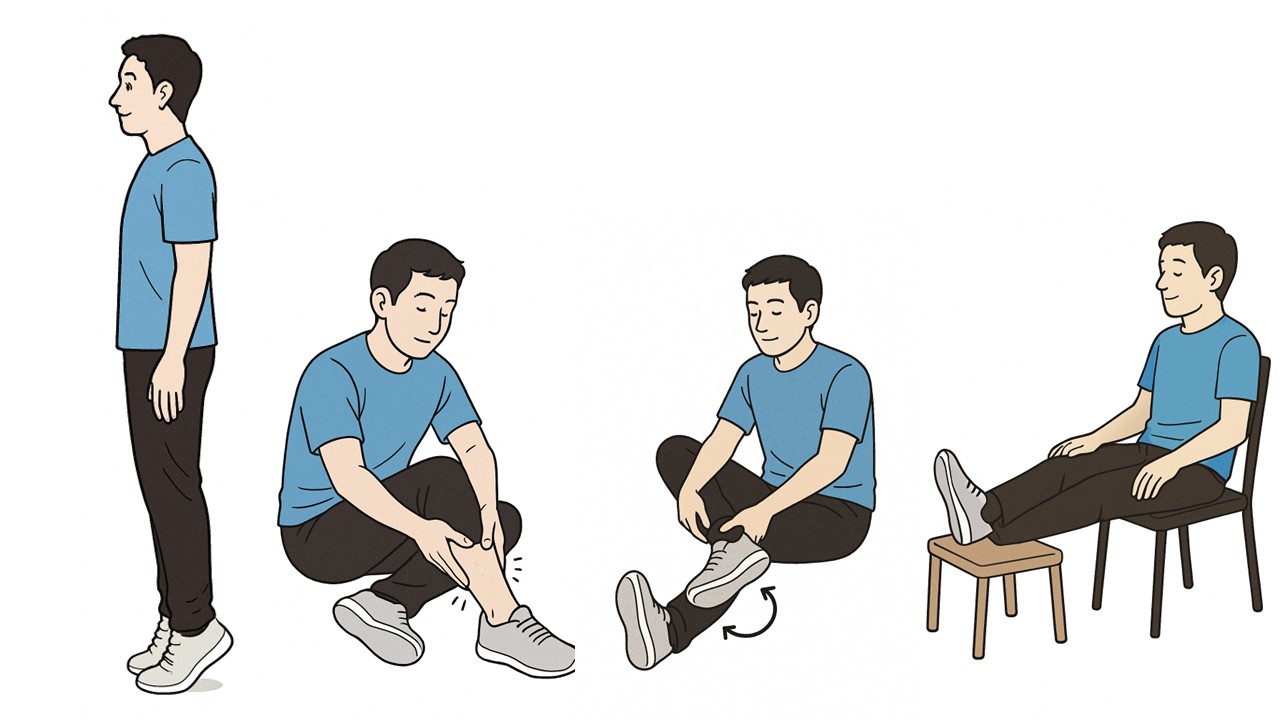

ふくらはぎの筋肉を活かす運動とマッサージ

静脈の血流を押し上げる“筋ポンプ機能”を最大限に活用しましょう。立ち仕事の合間に、つま先立ちを10回程度繰り返すだけでも効果的です。また、ふくらはぎを両手でゆっくり揉みほぐす簡単なマッサージや、足首を回す運動でも血行促進が期待できます。椅子に座れるタイミングがあれば、足を少し高く上げて休めるのもおすすめです。小さな積み重ねが、むくみや足のだるさの軽減につながります。

静脈瘤対策の方法

体重管理と食事のポイント

体重過多や偏った食生活は、下肢静脈瘤のリスクを高めます。私の外来でも、バランスの良い食事と適度な運動をアドバイスする場面が多いです。特に、塩分の摂りすぎはむくみを悪化させますので、和食中心でも調味料の使い方には注意してください。ビタミンCやE、食物繊維を意識してとることで血管の健康維持にもつながります。また、体重が増えすぎないよう、毎日少しずつでもウォーキングなどの運動を取り入れるとよいでしょう。

専門医による定期チェックの重要性

予防や保存療法を続けていても、無症状のまま静脈瘤が進行するケースを数多く見てきました。症状が軽い段階でも、年に1度は血管外科などの専門医で超音波検査を受けることをおすすめします。定期的な診察とフォローアップで、早期発見・早期治療につなげましょう。ちょっとした変化や違和感を感じた際にも、気軽に相談できるかかりつけ医を持つと安心です。

下肢静脈瘤に対する最新の血管外科的アプローチ

立ち仕事が多い飲食店で働く男性の皆さま、下肢静脈瘤の症状が進行してしまった場合、保存的な対策だけでなく医療的な治療が必要になることも少なくありません。

ここでは、現場で実際に多くの患者さんに提供している最新の血管外科的アプローチについて、わかりやすくご紹介します。

硬化療法(注入療法):負担が少ない外来治療

硬化療法は、比較的軽度の下肢静脈瘤に行う治療法です。細い針で薬剤(硬化剤)を静脈内に直接注入し、血管を閉塞させて逆流を防ぐ方法で、外来で短時間に施行できます。仕事の合間に治療を受けられる気軽さがメリットですが、治療後は弾性ストッキング(着圧ソックス)の着用や一定期間の経過観察が不可欠です。

血管内レーザー治療(EVLT):仕事復帰も早い最先端治療

最近特に主流になっているのが血管内レーザー治療(EVLT)です。足の静脈に細いファイバーを挿入し、内側からレーザーエネルギーで血管を閉塞させる方法で、従来の手術法に比べて身体への負担が圧倒的に少ないのが魅力です。局所麻酔で行え、治療時間も30分~1時間程度。仕事を休む期間も最小限で済み、多忙な飲食店勤務の男性にも好評です。

【関連記事】「切らない・縫わない・目立たない」目黒外科の下肢静脈瘤レーザー手術

皮膚炎や潰瘍を伴う重症例には複合治療を

下肢静脈瘤が進行し、皮膚炎や潰瘍ができている場合には、血管治療と同時に皮膚のケアも欠かせません。外用薬や湿潤療法、圧迫療法を組み合わせることで創傷治癒を促進し、早期に社会復帰を目指します。時には糖尿病や他の基礎疾患の管理も並行して行い、全身的な健康改善をサポートすることも大切です。こうした複合的なアプローチで、難治性の症例でも良好な結果を得られることが多いです。

皮膚潰瘍ビフォーアフター

早期治療介入のメリットと予後改善のポイント

下肢静脈瘤は「見た目だけの問題」と思われがちですが、放置すると痛みやむくみだけでなく、皮膚炎・潰瘍といった重い合併症につながることもあります。最新の治療を早期に取り入れることで、症状の進行を抑え、仕事や日常生活への影響も最小限にできます。実際、早期介入した患者さんほど長期的な予後も良く、再発率も低い傾向です。忙しい飲食店勤務の男性こそ「早めに専門医へ相談する」ことが、健康と仕事の両立には欠かせないポイントと言えるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 飲食店での立ち仕事が長いと、なぜ下肢静脈瘤になりやすいのですか?

A. 長時間立ったままでいると、脚の筋肉ポンプが働きにくくなり、静脈の中に血液が滞りやすくなります。この状態が続くと、静脈弁が壊れ、血液の逆流が起こりやすくなり、結果として静脈瘤が形成されるリスクが高まります。

Q2. 男性は女性より下肢静脈瘤になりにくいと聞きましたが本当ですか?

A. 一般的に女性の方が発症しやすい傾向はありますが、立ち仕事が多い男性や、遺伝・肥満・運動不足などのリスク因子を持つ男性は注意が必要です。特に飲食業などで日常的に長時間立っている方は、静脈瘤のリスクが高くなります。

Q3. 立ち仕事を続けながら下肢静脈瘤を予防するにはどうすればよいですか?

A. 圧迫力のある弾性ストッキングの着用、つま先立ち運動の実践、こまめな休憩中の脚上げなどが効果的です。また、ふくらはぎのマッサージや足首回しといった血流改善もおすすめです。症状がある場合は、早めに血管外科を受診してください。

まとめ:下肢静脈瘤専門医が提案する飲食店勤務男性の健康維持戦略

下肢静脈瘤は、飲食店など立ち仕事が多い現場で働く男性にとって、決して見過ごせない血管疾患です。日々の忙しさや「自分は大丈夫」という思い込みから、足のむくみやだるさ、時に痛みなどの初期症状を放置しがちですが、進行すると皮膚炎や潰瘍など深刻な合併症に発展するリスクもあります。こうした症状は仕事のパフォーマンス低下や生活の質(QOL)の悪化につながるため、早めの対策が肝心です。

予防の基本は、日常生活のちょっとした工夫と、職場環境の改善にあります。例えば、こまめに足を動かしたり、休憩時に足を高く上げる、着圧ソックスを活用するなどは、ふくらはぎの血流を助け、静脈の逆流やむくみを防ぐ有効な方法です。

いっぽうで、症状がある程度進んでしまった場合や、むくみ・痛み・皮膚炎などが気になる場合は、専門医への早期相談を強くおすすめします。下肢静脈瘤は、超音波検査などで状態を正確に把握し、保存療法(着圧ストッキング、生活習慣の見直し)から、必要に応じて硬化療法やレーザー治療といった血管外科的処置まで、患者さんの状態やご希望に合わせた治療選択が可能です。特に最近は低侵襲で回復も早い治療法が増えており、「足の悩みはプロに相談」が最善への近道だと考えています。

最後に、飲食店で立ち仕事をする男性の皆さんへ。日々の忙しさの中でも、足からのサインにはぜひ敏感になってください。もし足に違和感を感じたら、どうか遠慮なく専門医に相談してみてくださいね。あなたの毎日が、より快適で健やかなものとなることを願っています。